26. April 2025 | Am letzten Samstag im April unternahmen die Heimatfreunde Horchheim einen spannenden Ausflug in die Koblenzer Altstadt, um das Stadtarchiv Koblenz zu erkunden. Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich 20 Mitglieder der Heimatfreunde vor der Alten Burg an der Balduinbrücke auf der Koblenzer Moselseite.

| Theorie der Archivarbeit | Im Magazinbereich | Eine spätmittelalterliche Urkunde |

| Frühe Akten als Schriftgutsammlung | Karten von Alt-Koblenz | Horchheim in den Archiven |

Der Leiter des Archivs, Herr Koelges, begrüßte die Gruppe herzlich und gab einen Überblick über die historische Stätte, in der die Geschichte von Koblenz und Umgebung in alten Urkunden und Schriften lebendig wird. Ein Nachmittag voller aufschlussreicher Einblicke und wertvoller Informationen erwartete die Teilnehmer.

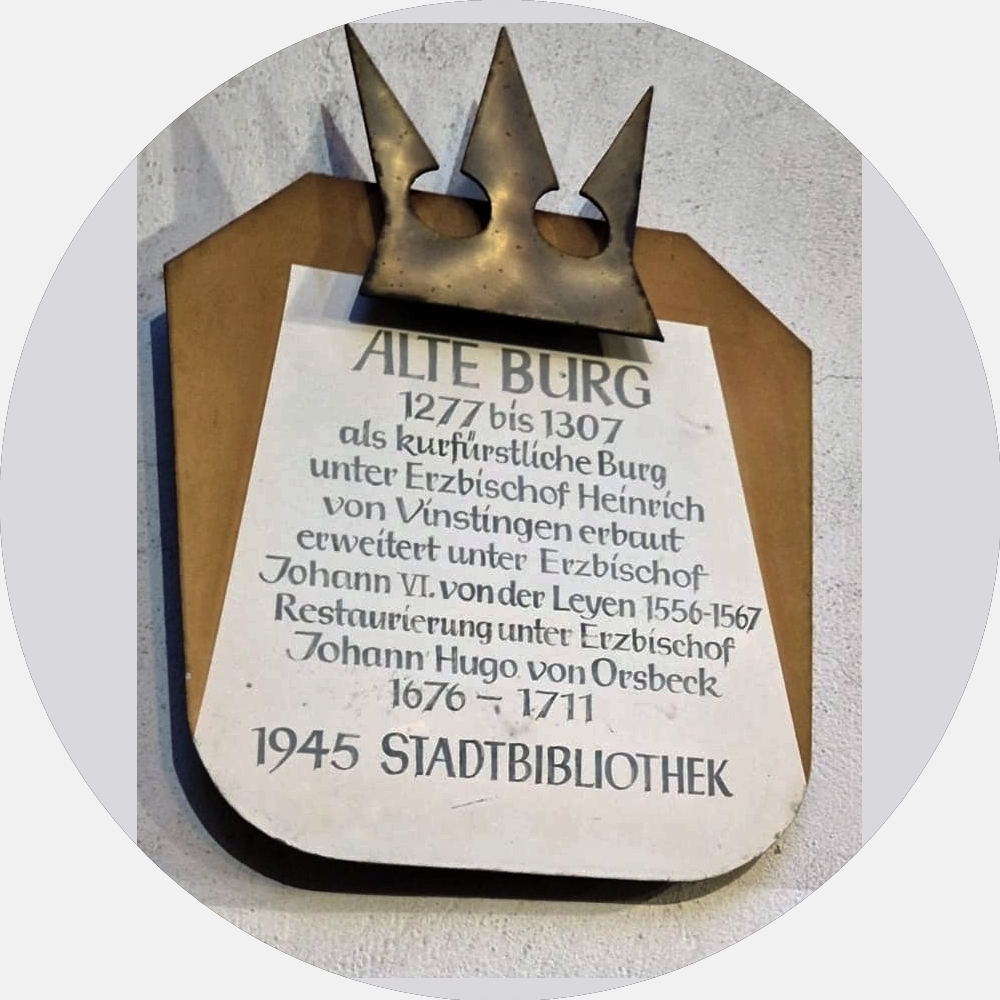

Die Alte Burg

Die Alte Burg in Koblenz, die heute das Stadtarchiv beherbergt, blickt auf eine lange und spannende Geschichte zurück. Ursprünglich wurde sie seit dem 13. Jahrhundert als kurfürstliche Burg errichtet, indem der Wohnturm des Stadtadelsgeschlechts von der Arken integriert wurde. Im Laufe der Jahrhunderte erfuhr die Burg zahlreiche Um- und Anbauten, die die verschiedenen Epochen von der Spätgotik über die Renaissance bis zum Barock widerspiegeln.

Im 14. Jahrhundert diente die Burg den Trierer Erzbischöfen als Zwingburg, um die Stadt und ihre Bürger unter Kontrolle zu halten. Später spielte sie eine Rolle bei der Befestigung der Stadt Koblenz, unter anderem im Zusammenhang mit der Balduinbrücke. Im Laufe der Zeit verlor die Burg ihre militärische Bedeutung und wurde seit dem 19. Jahrhundert vielfältig genutzt, unter anderem als Fabrikgebäude und Sitz öffentlicher Einrichtungen.

Heute ist die Alte Burg nicht nur ein historisches Wahrzeichen von Koblenz, sondern auch ein bedeutendes Kulturdenkmal, das seit 1980 das Stadtarchiv beherbergt.

Nach der kurzen Einführung in die Geschichte der Alten Burg führte uns Herr Koelges ins Innere des Gebäudes, wo wir im ersten Stock im Lesesaal des Stadtarchivs Platz nahmen, um mit dem eigentlichen Vortrag zu beginnen.

Theorie der Archivarbeit

Was ist eigentlich ein Archiv?

Im ersten Teil seines Vortrags beleuchtete Herr Koelges die Grundfrage: „Was ist eigentlich ein Archiv?“ Dabei ging es nicht nur um die fachliche Definition, sondern auch um die Bilder und Vorurteile, die viele mit dem Begriff verbinden. Archive gelten oft als verstaubt, dunkel und abgelegen – Orte, an denen nichts mehr passiert. Mit einem Augenzwinkern berichtete Koelges von einem Kollegen, der das Archiv einst als „Endstation für Versager“ bezeichnete. Doch schnell wurde klar: Diese Vorstellung verkennt völlig, wie wichtig und verantwortungsvoll die Arbeit in einem Archiv ist. Fehler dort können gravierende Folgen haben – sie zeigen sich nur oft erst nach Jahren oder Jahrzehnten.

Die Ursprünge des Archivwesens

Der Vortrag schlug dann den Bogen vom Privaten zum Institutionellen. Denn tatsächlich führen viele Menschen eine Art Archiv zu Hause: Fotoalben, Urkunden, Verträge oder Erinnerungsstücke. Was auf den ersten Blick banal wirkt, ist im Kern genau das, worum es auch in Archiven geht – nämlich um das strukturierte Aufbewahren von Informationen mit bleibendem Wert. Sei es zur persönlichen Erinnerung oder, viel entscheidender, als Nachweis in rechtlichen Angelegenheiten. Und genau darin liegt der Ursprung des Archivwesens: In früheren Jahrhunderten ging es vorrangig um die dauerhafte Sicherung von Dokumenten, die Rechte belegten – etwa über Besitz, Abgaben oder Herrschaft. Adelige, Städte, Klöster und nicht zuletzt kirchliche Würdenträger wie der Kurfürst-Erzbischof von Trier legten Archive an, um ihre Ansprüche zu sichern. Aus diesen frühen Strukturen entwickelten sich die modernen Archive, wie wir sie heute kennen.

Der Wandel im 19. Jahrhundert: Vom Rechtsnachweis zur Erinnerungskultur

Im 19. Jahrhundert jedoch änderte sich dieser Blickwinkel. Unter dem Einfluss der Geschichtswissenschaften und der Romantik erkannte man zunehmend, dass diese Dokumente auch viel über das gesellschaftliche Leben früherer Zeiten verraten: über politische Machtverhältnisse, Alltagsleben, wirtschaftliche Strukturen oder soziale Beziehungen. So trat zur rechtlichen Funktion ein zweiter, historischer Aspekt hinzu: Archive wurden zu Orten des Erinnerns und Forschens. Herr Koelges machte deutlich, dass ein kommunales Archiv wie das der Stadt Koblenz heute beiden Funktionen gerecht werden muss. Rechtlich vorgeschriebene Unterlagen wie Haushaltspläne oder Stadtratsprotokolle müssen dauerhaft gesichert werden – „für alle Ewigkeit“, auch wenn das realistisch gesehen nie vollständig erreichbar ist. Doch der weitaus größere Teil der öffentlichen Nutzung betrifft heute den historischen Bereich: Forscherinnen, Heimatvereine, Studierende oder Interessierte suchen in Archiven nach Spuren der Vergangenheit. Nach Einschätzung von Herrn Koelges liegt der Anteil der rechtlichen Nutzung bei etwa zehn Prozent, während rund neunzig Prozent auf das historische Interesse entfallen.

Die Archivlandschaft in Koblenz: Stadt, Land und Bund

Anschließend gab Herr Koelges einen Überblick über die Archivlandschaft in Koblenz. Neben dem Stadtarchiv gibt es das Landeshauptarchiv, das für die Landesbehörden im Norden von Rheinland-Pfalz und für die Ministerien in Mainz zuständig ist. Das hat historische Gründe: Nach der Gründung des Landes Rheinland-Pfalz 1947 war Koblenz für einige Jahre provisorische Landeshauptstadt, bevor die Landesregierung nach Mainz umzog. Das in Koblenz ansässige frühere preußische Staatsarchiv blieb jedoch bestehen und wurde zum Landeshauptarchiv. Auch das Bundesarchiv mit seiner Zentrale auf der Karthause ist in Koblenz angesiedelt und zuständig für die Unterlagen der obersten und sonstiger Bundesbehörden sowie ihrer Vorgängerinstitutionen.

Archive, Bibliotheken, Museen – drei Säulen der kulturellen Überlieferung

Zum Schluss verdeutlichte Herr Koelges den grundlegenden Unterschied zwischen Archiven, Bibliotheken und Museen. Während Bibliotheken gedruckte Werke in großer Zahl sammeln – also Massenware –, verwahren Archive Unikate: originale Dokumente, die es nur einmal gibt. Museen wiederum konzentrieren sich auf dreidimensionale Objekte. Jede dieser Einrichtungen erfüllt dabei eine spezifische Aufgabe in der Bewahrung und Vermittlung von Kultur und Geschichte.

Im Lesesaal des Stadtarchivs bleibt der Blick der Teilnehmenden an einem eindrucksvollen Gerät hängen – dem Mikrofilm-Lesegerät, das mit seiner sperrigen Technik und nostalgischen Ausstrahlung an die Zeit der Mondlandungen erinnert und zugleich ein Stück Archivgeschichte verkörpert.

Digitalisate und Mikrofilm

In der Debatte um Digitalisate und Mikrofilm steht die langfristige Lesbarkeit und Authentizität von Archivgut im Mittelpunkt. Während Digitalisate eine einfache Verbreitung ermöglichen, können sie das physische Original nicht ersetzen: Nur das Original bewahrt Materialität, Echtheit und Zustandsschäden, die für Forschung und Konservierung wichtig sind. Zudem altern digitale Formate und Speichermedien rasch, sodass Archive kontinuierlich in Migration und Formatpflege investieren müssen. Der Mikrofilm dagegen gilt als besonders beständiges analoges Medium: Unter geeigneten Bedingungen bleibt er chemisch stabil und lesbar, und zum Ablesen genügen eine einfache Lichtquelle und eine Lupe. Auch wenn die Mikrofilm-Industrie zurückgeht und entsprechende Lesegeräte seltener werden, bleibt der Mikrofilm aufgrund seiner Langlebigkeit und einfachen Handhabung ein verlässliches Sicherungsformat.

Die elektronische Akte

Die Einführung der elektronischen Akte in Kommunalverwaltungen soll die Ablage und Wiederauffindbarkeit von Dokumenten deutlich verbessern. Anstelle handschriftlicher Ablagepläne werden Dateien digital erfasst, indexiert und mittels klarer Ordnungsstrukturen verwaltet. Dies verspricht Zeitersparnis, weil Rechercheprozesse entfallen, und minimiert Ausfallrisiken, wenn Zuständige nicht verfügbar sind. Gleichzeitig steht die Stadtverwaltung vor großen Herausforderungen: Ein vollständiger „Roll out“ mit hunderten Mitarbeitenden kann schätzungsweise 10–15 Jahre dauern, da neben technischer Infrastruktur auch Schulungen und Anpassungen rechtlicher Vorgaben notwendig sind. Das Archiv spielt dabei eine Schlüsselrolle, indem es seine Expertise in Ordnungs- und Erschließungssystemen einbringt und so sicherstellt, dass die E-Akte von Anfang an revisions- und aufbewahrungskonform aufgebaut wird.

Nachdem wir diesen Überblick bekommen hatten, ging es weiter in den Magazinbereich des Archivs, wo uns gezeigt wurde, wie die Archivalien gelagert werden. Dabei erklärte Herr Koelges, wie das Gebäude in Bezug auf seine Eignung als Archiv genutzt wird – ein Aspekt, den wir besonders spannend fanden.

Im Magazinbereich

Im Zentrum des Archivs liegt der Magazinbereich, in dem alle wertvollen Unterlagen sicher verwahrt werden. Statt starrer Regale auf engem Raum nutzt man hier ein fahrbares Kompaktregalsystem: Nur ein Gang muss freigezogen werden, um an jede Akte zu gelangen. Gleichzeitig bieten die dicht aneinandergereihten Module Schutz vor Diebstahl, Staub und schädlichem Lichteinfall.

Gleichzeitig entscheidet in einem Magazin das richtige Raumklima über die Haltbarkeit alter Papiere. Eine konstante Temperatur von rund 18 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 bis 55 % verhindern Austrocknen, Schädlingsbefall oder Schimmelbildung – Faktoren, die auf lange Sicht sonst Dokumente beschädigen würden.

Weil die Alte Burg an ihre Kapazitätsgrenzen stößt, steht ein Umzug ins Kulturforum am Zentralplatz an. Dort entsteht ein vollständig fensterloser, klimatechnisch optimierter Magazinraum mit moderner Lufttechnik und einer schonenden Löschanlage für den Brandschutz.

Diese Verlagerung schafft nicht nur dringend benötigten Platz für die wachsenden Bestände – ein Archiv wächst mit jedem neuen Zugang –, sondern stellt auch sicher, dass Koblenzer Geschichte unter besten Bedingungen für kommende Generationen erhalten bleibt.

Weniger ist mehr: Wie Archivare auswählen

Der Überlieferungswert von Schriftgut bestimmt, welche Unterlagen dauerhaft ins Archiv übernommen werden. Nach Ablauf der gesetzlich festgelegten Aufbewahrungsfristen muss jede Behörde ihr altes Verwaltungsmaterial dem Archiv anbieten. Dort bewerten Fachleute, welche Dokumente wegen ihrer historischen oder juristischen Bedeutung archivwürdig sind. Meist fließen Faktoren wie der Nachweis von Rechtsansprüchen oder die Aussagekraft für zukünftige Forschungsfragen in die Entscheidung ein.

In der Praxis landen nur etwa zehn bis zwanzig Prozent des angebotenen Schriftguts im Magazin – eine konsequente Auswahl, die das Archiv dauerhaft handhabbar hält. Manchmal geben Behördenmitarbeiter auf Aktendeckeln einen ersten „Bewertungsvorschlag“ ab, zum Beispiel Richter oder Staatsanwälte, doch die abschließende Kompetenz, zu entscheiden, liegt immer bei den Archivaren. Um sicherzustellen, dass keine wichtigen Informationen verloren gehen, arbeiten sie eng mit den Verwaltungskollegen zusammen und klären im Einzelfall, welche Unterlagen langfristig erhalten bleiben müssen.

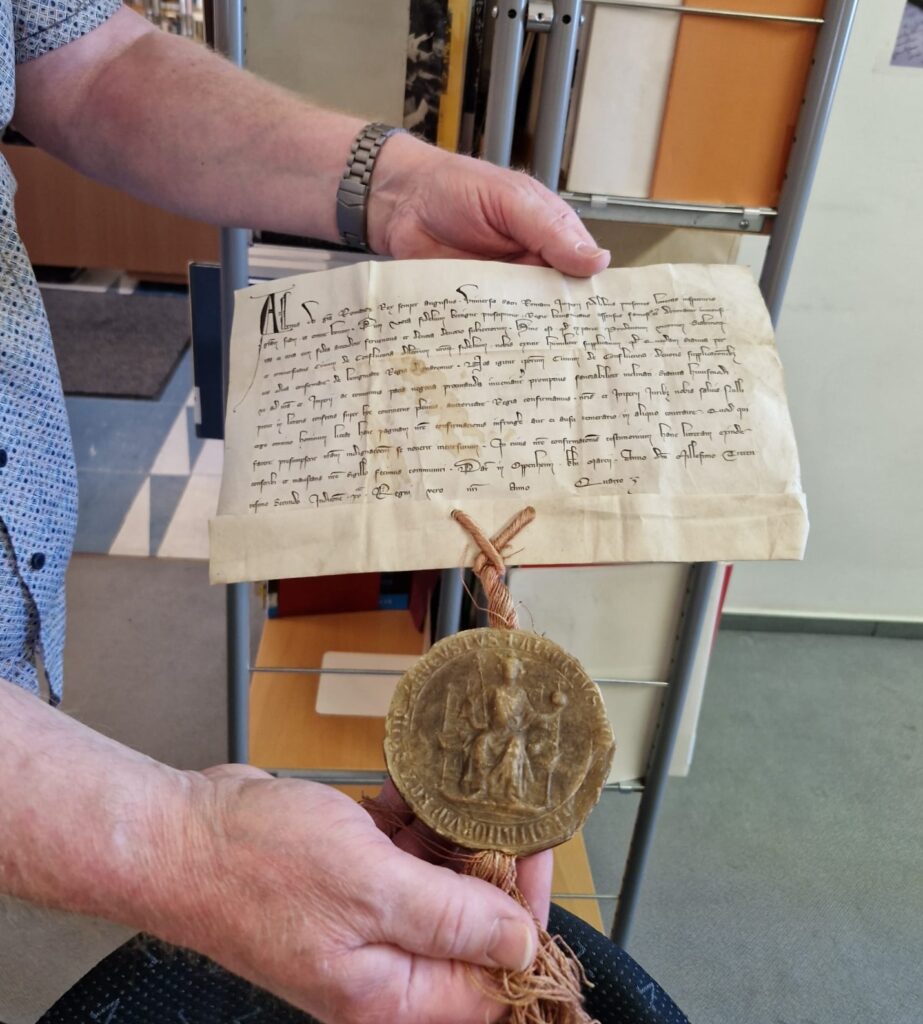

Nach einer kurzen Pause kehrten wir zurück in den Lesesaal, um im letzten Teil des Vortrags einige ausgewählte Archivalien näher zu betrachten. Herr Koelges präsentierte der Gruppe eine originale mittelalterliche Königsurkunde aus dem Bestand des Stadtarchivs – ein seltenes Unikat, das eindrucksvoll die rechtshistorische Bedeutung solcher Quellen veranschaulichte und den Übergang zur inhaltlichen Erläuterung bildete.

Eine spätmittelalterliche Urkunde

Spätmittelalterliche Urkunden zählen zu den bedeutendsten Quellen der historischen Forschung, da sie offiziell von Königen oder ranghohen Herrschern ausgestellt wurden und rechtliche, politische oder wirtschaftliche Vereinbarungen dokumentieren. Sie belegen unter anderem Privilegien, Stadtrechte und Hoheitsrechte und dienen als unmittelbarer Nachweis mittelalterlicher Rechtsverhältnisse.

Im Stadtarchiv Koblenz werden drei bis vier solcher Königsurkunden aufbewahrt. Jede Urkunde ist ein einzigartiges Unikat, das nicht nur für die lokale Stadtgeschichte, sondern auch für die Strukturen des Heiligen Römischen Reiches essentielle Informationen liefert. Im Vergleich zu größeren Archiven in Köln, Frankfurt oder München fällt der Bestand in Koblenz zahlenmäßig geringer aus, bleibt aber aufgrund seiner Seltenheit und inhaltlichen Bedeutung von hohem Wert.

An der Unterkante der Urkunde von 1302 befindet sich das königliche Siegel, das den Herrscher mit Krone, Reichsapfel und Zepter darstellt. Die lateinische Umschrift „Rex Semper Augustus Albrecht I“ weist ihn eindeutig als Kaiser des Heiligen Römischen Reiches aus. Dieses Siegel verlieh dem Dokument offizielle Gültigkeit und vermittelte auch Analphabeten den Rang des Ausstellers.

Dem Original ist eine Transkription (Abschrift) des Urkundentextes beigegeben. Dabei handelt es sich nicht um eine Übersetzung ins Deutsche, sondern um eine Übertragung in die Schrift des 17. Jahrhunderts, wahrscheinlich um die schwer lesbare gotische Urkundenschrift von 1302 für damalige Juristen nutzbar zu machen. Diese Abschrift fungiert seither als „Gebrauchsanweisung“ sowie Sicherungs- und Arbeitskopie neben dem Original und gewährleistet die dauerhafte Lesbarkeit des Dokuments.

Pergament, Papier und Tinte

Pergament

Pergament ist ein historischer Beschreibstoff, der aus sorgfältig bearbeiteter Tierhaut – meist von Ziegen oder Rindern – gewonnen wird. Die Haut wird zunächst entfettet, enthaart und unter Spannung getrocknet und anschließend geglättet, bis eine dünne, aber widerstandsfähige Schreibfläche entsteht. Anders als Leder, das durch Gerbung haltbar gemacht wird, bleibt Pergament durch diese aufwendige Behandlung besonders flach, fest und chemisch stabil.

Ein Sprichwort wie „Das geht auf keine Kuhhaut“ verweist darauf, dass lange Texte schlicht keinen Platz auf der Fläche des Pergaments hatten, das aus Sparsamkeitsgründen möglichst klein gehalten wurde – Pergament war teuer.

Die besondere chemische Beständigkeit von Pergament macht es zum bevorzugten Material für mittelalterliche Urkunden und wichtige Dokumente: Licht, Luft und Feuchtigkeit greifen es nur langsam an. So sind Urkunden aus dem Jahr 1302 auch heute noch klar lesbar, wenn sie fachgerecht konserviert wurden.

Von Hadern zu Papier

Papier war im Vergleich zu Pergament deutlich günstiger und setzte sich daher ab dem Spätmittelalter immer stärker durch. Doch das Papier jener Zeit hatte mit dem modernen nichts gemein: Es war eine echte Kostbarkeit – hergestellt aus alten Textilien, den sogenannten Hadern. Aus diesem Begriff leitet sich das Schimpfwort Haderlump ab, ursprünglich jemand, der mit Lumpen zu tun hatte. Solche Lumpensammler zogen durchs Land, sammelten ausgediente Kleidung und verkauften sie an Papiermühlen.

Der Papierbrei aus diesen Stoffresten wurde mit einem Sieb geschöpft, gepresst und getrocknet – so entstand das haltbare Hadernpapier, oft auch Büttenpapier genannt. Wenn man es gegen das Licht hält, sieht man eine feine Gitterstruktur – ein Relikt der aufwendigen Handarbeit.

Im 19. Jahrhundert revolutionierte das deutlich billigere Zellulose-Holzschliffpapier die Papierherstellung. Es bestand nicht mehr aus Textilien, sondern aus Holzfasern – allerdings auf Kosten der Haltbarkeit. Viele dieser säurehaltigen Papiere zerfallen heute regelrecht, ein Problem, das auch bei den sogenannten „Umweltschutzpapieren“ der 1980er Jahre auftrat. Bereits in den 1990er Jahren rieten Behörden davon ab, solche Papiere für archivwürdige Dokumente zu verwenden.

Eisengallustinte und der Tintenfraß

Im Gegensatz zu modernen Tinten war die historische Schreibflüssigkeit oft extrem „sauer“. Die sogenannte Eisengallustinte bestand aus einer Mischung aus Eisen, Ruß und Galläpfeln – kleinen, erbsenförmigen Wucherungen auf Eichenblättern, die durch die Eiablage einer Gallwespe entstehen. Die daraus gewonnene Gerbsäure reagierte mit Eisen zu einer tiefschwarzen, sehr haltbaren Tinte – ein Naturprodukt mit erstaunlicher Wirkungsgeschichte.

Doch die Haltbarkeit hatte ihren Preis: Die Tinte griff das Papier chemisch an. Tintenfraß nennt man dieses Phänomen, bei dem die Schrift das Papier regelrecht durchlöchert. In vielen Fällen ist der Text nur noch als Umriss erkennbar – manchmal besser lesbar, wenn man das Blatt gegen das Licht hält.

Tintenfraß ist ein typisches Schadbild in historischen Archiven. Auch im Stadtarchiv Koblenz finden sich betroffene Dokumente, deren Erhalt durch restauratorische Maßnahmen gesichert werden muss.

Frühe Akten als Schriftgutsammlung

Im Gegensatz zur Urkunde, die meist nur ein Ergebnis festhält, ist eine Akte eine Sammlung verschiedener Schriftstücke. Sie dokumentiert den gesamten Entscheidungsprozess – von der ersten Anfrage über Rechnungen bis zum abschließenden Schreiben. Akten können sich über Jahre erstrecken und zeigen detailliert, wie eine Entscheidung zustande kam.

Ein interessantes Beispiel liefert eine Akte zu den Bauarbeiten am Ochsenturm, einem Teil der mittelalterlichen Stadtbefestigung von Koblenz. Dieser stand dort, wo heute die Mosel-Eisenbahnbrücke verläuft. Der Turm gehörte zur zweiten Stadtmauer, die ab der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts errichtet wurde.

Kurios: Für den Unterhalt dieses Koblenzer Turms war nicht Koblenz, sondern die Stadt Duisburg zuständig. Der Grund: Im hohen Mittelalter schlossen Städte Schutzbündnisse. Um Kosten zu teilen, übernahm jede Stadt einen Teil der Befestigung einer anderen – und erhielt dafür Gegenvorteile wie Zollfreiheit für ihre Kaufleute.

So kam es, dass Koblenzer Handwerker jährlich nach Duisburg reisen mussten, um dort einen „Koblenzer Turm“ zu warten. In Koblenz dagegen nannte man ihn Ochsenturm. Solche historischen Verflechtungen lassen sich heute nur noch durch Akten rekonstruieren – und machen diese zu unschätzbaren Quellen.

Das Kerbholz als mittelalterlicher Schuldschein

„Der hat was auf dem Kerbholz“ – dieser Spruch ist bis heute bekannt, doch kaum jemand weiß noch, woher er stammt. Im Mittelalter war das Kerbholz ein gängiges Mittel zur Schulderfassung, etwa bei Bauvorhaben oder Lieferungen.

Das Prinzip war einfach: Für jede erbrachte Leistung – etwa eine Fuhre Sand zum Bau des Ochsenturms – wurde eine Kerbe in ein Holzstück geritzt. Beide Parteien, z. B. der Stadtbaumeister und der Fuhrmann, hatten je ein passendes Exemplar. Die Kerben mussten bei späterem Abgleich exakt übereinstimmen – so ließ sich Betrug ausschließen.

Waren alle Leistungen erbracht, wurden die Hölzer meist verbrannt – das Schuldverhältnis war damit „ausgelöscht“. Nur selten blieben Kerbhölzer erhalten. In Ausnahmefällen, etwa bei Streitigkeiten, wurden sie vom Stadtbaumeister archiviert – ein Hinweis darauf, dass nicht alles reibungslos verlaufen war.

Heute gelten Kerbhölzer als seltene Funde, meist aus feuchten Boden- oder Latrinenschichten. Doch sie sind eindrucksvolle Zeugnisse eines alltagstauglichen, rechtssicheren Systems – und zeigen, wie pragmatisch man früher mit Schulden umging.

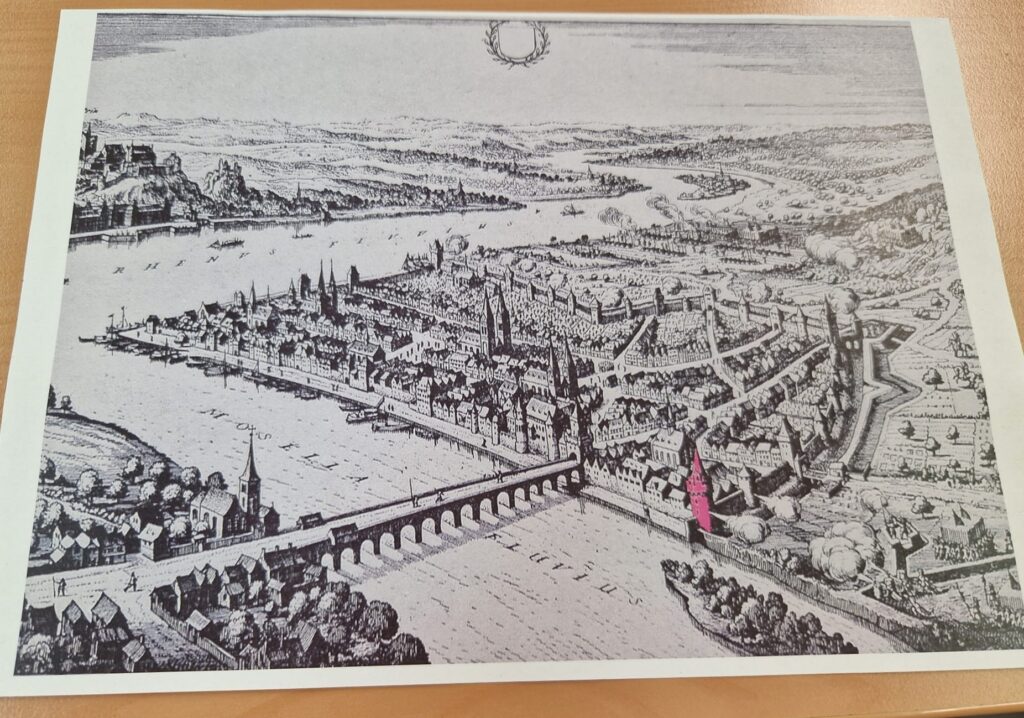

Im Folgenden präsentierte uns Herr Koelges eine Reproduktion eines historischen Stadtplans von Koblenz, der uns einen tieferen Einblick in die städtebauliche Entwicklung der Region ermöglichte.

Karten von Alt-Koblenz

Karten gehören zu den spannendsten Quellen in Archiven. Sie verbinden Bild und Text und liefern wertvolle Informationen über die städtebauliche und geografische Entwicklung. Besonders im Zusammenspiel mit alten Fotos lassen sich Veränderungen von Straßenverläufen, Gebäuden und Stadtgrenzen nachvollziehen – anschaulicher als mit jeder Akte.

Dilbecker-Plan vom 23. Oktober 1794

Ein herausragendes Beispiel ist der sogenannte Dilbecker-Plan vom 23. Oktober 1794 – dem Tag, an dem französische Revolutionstruppen unter General Marceau in Koblenz einzogen. Der Geometer Johann Peter Dilbecker hielt in seinem Plan die Stadt topografisch exakt fest. Damit ist er nicht nur ein historisches Dokument, sondern ein Schlüsselinstrument zur Verknüpfung von Stadtgeschichte und Stadtbild.

Der Vergleich solcher Karten über Jahrhunderte hinweg erlaubt tiefe Einblicke in die Entwicklung Koblenz’ – und eröffnet zugleich neue Perspektiven auf bekannte Orte.

Koblenz im Jahr 1632 in der Ansicht von Merian

Diese eindrucksvolle Darstellung von Matthäus Merian, einem der bedeutendsten Kupferstecher des 17. Jahrhunderts, zeigt Koblenz während des Dreißigjährigen Krieges im Jahr 1632, als schwedische Truppen die Stadt angriffen. Der Ochsenturm, Teil der mittelalterlichen Stadtbefestigung, ist dabei gut erkennbar und markiert ein zentrales Element des Stadtbildes.

Die Ansicht vermittelt nicht nur ein Bild der kriegerischen Auseinandersetzung, sondern auch der topografischen Struktur der Region: Der Verlauf von Rhein und Mosel, die Insel Oberwerth sowie die Stadtteile Pfaffendorf und Horchheim sind deutlich auszumachen. Besonders Horchheim ist hier klar platziert – ein Hinweis auf die frühe Bedeutung dieses Ortsteils im geographischen Zusammenhang.

Merians Kupferstich verbindet historische Dokumentation mit kartographischer Genauigkeit – eine seltene Kombination, die sowohl für die Kriegs- als auch für die Stadtgeschichte von unschätzbarem Wert ist.

Entwicklung der Stadt und ihrer Befestigungen

Koblenz blickt auf eine lange Geschichte städtischer Entwicklung und Befestigung zurück. Der Ursprung der Stadt liegt in einem römischen Kastell, das im 3. oder 4. Jahrhundert n. Chr. errichtet wurde – in einer Zeit, als das Gebiet am Zusammenfluss von Rhein und Mosel strategisch an Bedeutung gewann. Das Kastell befand sich auf hochwasserfreiem Gelände in der heutigen Nordostecke der Altstadt, im Bereich der Balduinbrücke, Kornpfortstraße und Braugasse.

Neuere archäologische Forschungen zeigen, dass sich vor der östlichen und südlichen Kastellmauer nicht nur römische Soldaten, sondern auch Zivilisten wie Händler, Bauern und Fischer niederließen – unter anderem Angehörige des keltischen Stammes der Treverer. Sie versorgten die Garnison mit Lebensmitteln und Alltagsgütern und prägten damit das frühe städtische Leben.

Im Mittelalter entwickelte sich Koblenz weiter zur befestigten Stadt. Eine Stadtmauer umgab den gewachsenen Siedlungskern, sichtbar etwa am markanten Ochsenturm. Diese Mauern dienten dem Schutz vor Feinden, waren aber zugleich Ausdruck städtischer Macht und Unabhängigkeit.

Nach den Zerstörungen des Dreißigjährigen Kriegs wurde im 17. Jahrhundert eine barocke Stadtbefestigung errichtet. Moderne Schanzen ergänzten die mittelalterlichen Mauern und sollten die Verteidigungsfähigkeit erhöhen. Doch bereits zu Ende des 18. Jahrhunderts wurde diese Befestigung wieder aufgegeben, als Kurfürst Clemens Wenzeslaus sein Residenzschloss errichten ließ und damit den Grundstein für eine städtebauliche Neuordnung legte.

Mit der Entstehung der Koblenzer Neustadt verschwanden einige barocke Befestigungsanlagen. Straßennamen wie „Neustadt“ erinnern noch heute an diese Zeit des Umbruchs, in der Koblenz den Wandel von der befestigten Stadt zur offenen barocken Residenz vollzog.

Weinbau und Gärten in Koblenz

Im alten Koblenz spielte der Weinbau eine bedeutende Rolle – sowohl für die Bevölkerung als auch für die Klöster und Nonnen. Ein besonders gutes Beispiel dafür sind die Weißer Nonnen in der Weißer Gasse, die aus einem mittelalterlichen Beginenkonvent hervorgingen. Diese Nonnen betrieben hier kräftig Weinbau, was sie zu einer wichtigen Instanz im wirtschaftlichen Leben Koblenz‘ machte. Ebenso engagierten sich die Dominikaner auf der rechten Seite der Gasse im Weinbau, ihr Kloster wurde im Krieg zerstört.

Die Weißer Nonnen waren bei den Koblenzer Wirten nicht sonderlich beliebt. Sie genossen nämlich ein Privileg, das ihnen ermöglichte, keine Abgaben auf den Wein zu zahlen, den sie erzeugten. Während die Wirte daher Abgaben leisten mussten, konnten die Nonnen ihren Wein günstiger verkaufen. Das führte dazu, dass viele Koblenzer lieber zu den Nonnen gingen, um dort ihren Wein zu kaufen.

In dieser Zeit waren Grünflächen, Gärten und Weinberge in Koblenz weit verbreitet. Besonders im Falle einer Belagerung oder Kriegszeiten waren diese Flächen von großer Bedeutung, da sie den Menschen ermöglichten, sich weiterhin zu ernähren. Es war nicht nur eine praktische Notwendigkeit, sondern auch ein wertvolles Zubrot in Friedenszeiten. Das Anpflanzen von Gemüse oder das Halten von Ziegen hinter den Häusern war für viele Koblenzer von großer Bedeutung.

Im 18. Jahrhundert war die Situation jedoch nicht für alle Handwerker rosig. Besonders die Schuhmacher litten unter einer Überbevölkerung in ihrer Zunft. Bei einer Bevölkerung von etwa 4.000 bis 5.000 Menschen in Koblenz gab es nahezu 100 Schuhmacher, was eine enorme Konkurrenz für die wenigen verfügbaren Aufträge bedeutete. Die Schuster zählten zu den ärmsten Berufsgruppen in der Stadt, während die Metzger und Bäcker aufgrund ihrer Arbeit mit Nahrungsmitteln bessergestellt waren. Der Wohlstand und das tägliche Leben in Koblenz waren somit stark von den wirtschaftlichen Verhältnissen und den sozialen Unterschieden geprägt.

Skelettfunde vom alten Friedhof in Koblenz

Anfang der 1980er Jahre, beim Erdaushub für das heutige Löhr-Center, stieß man auf zahlreiche Skelettfunde in dem Bereich zwischen der Herz-Jesu-Kirche und dem Citybahnhof. Schnell machten wilde Gerüchte die Runde, bis sich schließlich auch die Kriminalpolizei einschaltete und beim Stadtarchiv nachfragte.

Mithilfe alter Karten konnte eindeutig geklärt werden, dass die Skelette von einem historischen Friedhof stammten, der dort seit 1777 existierte. Dieser Friedhof ist im frühen 19. Jahrhundert durch einen neuen ersetzt worden: den heutigen Hauptfriedhof am Abhang der Karthause, am Beatusberg.

Der Umzug auf diesen neuen Friedhof erfolgte auf Anordnung der preußischen Verwaltung. Er war bemerkenswert, weil er als einer der ersten gemischtkonfessionellen Friedhöfe der Region eingerichtet wurde – eine Neuerung, die bei der katholischen Kirche zunächst auf erheblichen Widerstand stieß.

Diese Episode zeigt anschaulich, wie wertvoll historische Karten und Archivunterlagen für die Klärung von Fragen der Stadtgeschichte – und gelegentlich auch bei Kriminalfällen – sein können.

Horchheim in den Archiven

Für die historische Forschung zu Horchheim ist die Überlieferungslage etwas speziell: Seit 1937 gehört Horchheim offiziell zu Koblenz. Für die Zeit von 1815 bis 1937 ist das Stadtarchiv Koblenz ebenfalls zuständig, da die Bestände der ehemaligen Bürgermeisterei Ehrenbreitstein (zu der Horchheim gehörte) vom Landeshauptarchiv Koblenz an das Stadtarchiv abgegeben wurden.

Für die Zeit vor 1815 (also aus kurtrierischer und nassauischer Zeit) muss man im Landeshauptarchiv Koblenz recherchieren. Dort befinden sich Unterlagen der damals zuständigen Ämter und Behörden.

Dank an den Referenten

Zum Abschluss des sehr informativen und abwechslungsreichen Vortrags bedankte sich der Vorsitzende der Heimatfreunde Horchheim, Andreas Weber, im Namen aller Anwesenden herzlich bei Herrn Koelges. Als kleines Zeichen der Anerkennung überreichte er zwei Flaschen Wein – leider nicht mehr der „Hoschemer Rude“ aus dem Jahrgang 1920, wie scherzhaft bemerkt wurde, aber dennoch eine besondere Aufmerksamkeit. Der Referent freute sich sichtlich über das Präsent und in lockerer Runde klang der gelungene Nachmittag aus.

Ausklang im historischen Weinhaus

Nach dem Vortrag begaben sich die Heimatfreunde in das traditionsreiche „Weinhaus Hubertus“, erbaut im Jahr 1689, wo der Abend in gemütlicher Atmosphäre seinen Ausklang fand. Das Weinhaus-Team sorgte mit herzlicher Gastfreundschaft dafür, dass sich alle rundum wohlfühlten. In der geschichtsträchtigen Umgebung schmeckten die frisch zubereiteten Speisen besonders gut – begleitet von regionalen Weinen aus der Umgebung von Rhein und Mosel sowie einem Glas Trester.

In bester Gesellschaft ließen die Heimatfreunde die zahlreichen Eindrücke Revue passieren, bevor sie sich, bereichert durch neue Erkenntnisse und anregende Gespräche, wieder auf den Heimweg nach Horchheim machten.

Text © Andreas Weber

Hinweis zur Webpräsenz des Stadtarchivs Koblenz

Das Stadtarchiv Koblenz ist das historische Gedächtnis der Stadt und bewahrt schriftliche Zeugnisse aus Verwaltung, Politik und Gesellschaft. Es stellt diese Quellen der Öffentlichkeit zur Verfügung und unterstützt die historische Forschung, Bildungsarbeit und Gedenkkultur.

➡️ Zur Webseite des Stadtarchivs Koblenz

Hinweis zur Webpräsenz des Landeshauptarchivs Koblenz

Das Landeshauptarchiv Koblenz ist das zentrale Archiv für die Ministerien des Landes Rheinland-Pfalz und zugleich das Regionalarchiv für den Norden des Bundeslandes.