mit Hans Lehnet und Helmut Mandt | Foto: Robert Stoll

Die Heimatfreunde Horchheim haben mit der Veröffentlichung einer Sammlung von Tonaufnahmen ein neues Kapitel der lokalen Geschichtsforschung aufgeschlagen. Die Interviews, die der damalige Vorstand zwischen 2000 und 2008 im Rahmen eines sogenannten Oral-History-Projekts aufgezeichnet hat, zeigen das Leben in Horchheim im 20. Jahrhundert aus persönlicher Sicht. In der Rubrik „Erzählte Geschichte“ auf ihrer Website stehen diese Aufnahmen nun für interessierte Hörer bereit.

Einblicke in die Lebenswelt vergangener Generationen

Die Interviews geben Einblicke in zentrale Themen der Horchheimer Ortsgeschichte: die Jugendzeit der Befragten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die Erlebnisse in den Kriegsjahren und die Herausforderungen und Erfolge im Berufsleben. Namen wie Ewald Fischbach, Werner Wiemers und Jule Lay stehen stellvertretend für viele, die ihre Erinnerungen an eine bewegte Zeit teilten. Diese persönlichen Zeugnisse helfen zu verstehen, wie historische Ereignisse auf lokaler Ebene wirkten.

Die Methode: Oral History als wissenschaftliches Werkzeug

Oral History, ein etabliertes Verfahren der Geschichtswissenschaft, dokumentiert nicht nur historische Fakten, sondern auch die subjektiven Wahrnehmungen und Gefühle der Zeitzeugen. Die in Horchheim aufgezeichneten Gespräche zeichnen sich durch ihren Fokus auf individuelle Erlebnisse aus, die die soziale und kulturelle Geschichte des Ortes veranschaulichen. Diese Methode ermöglicht es, die Vergangenheit aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und neue Perspektiven auf bekannte Ereignisse zu gewinnen.

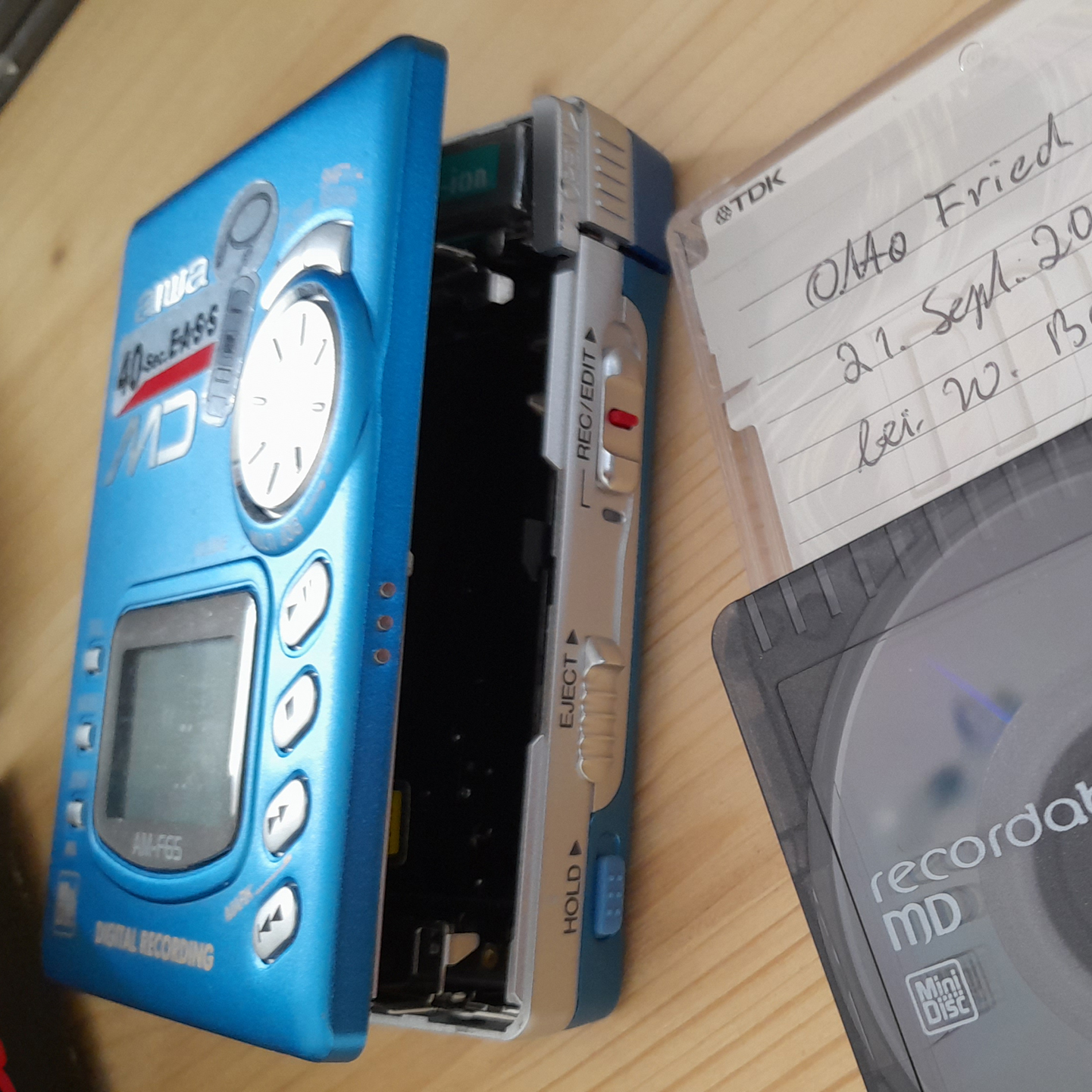

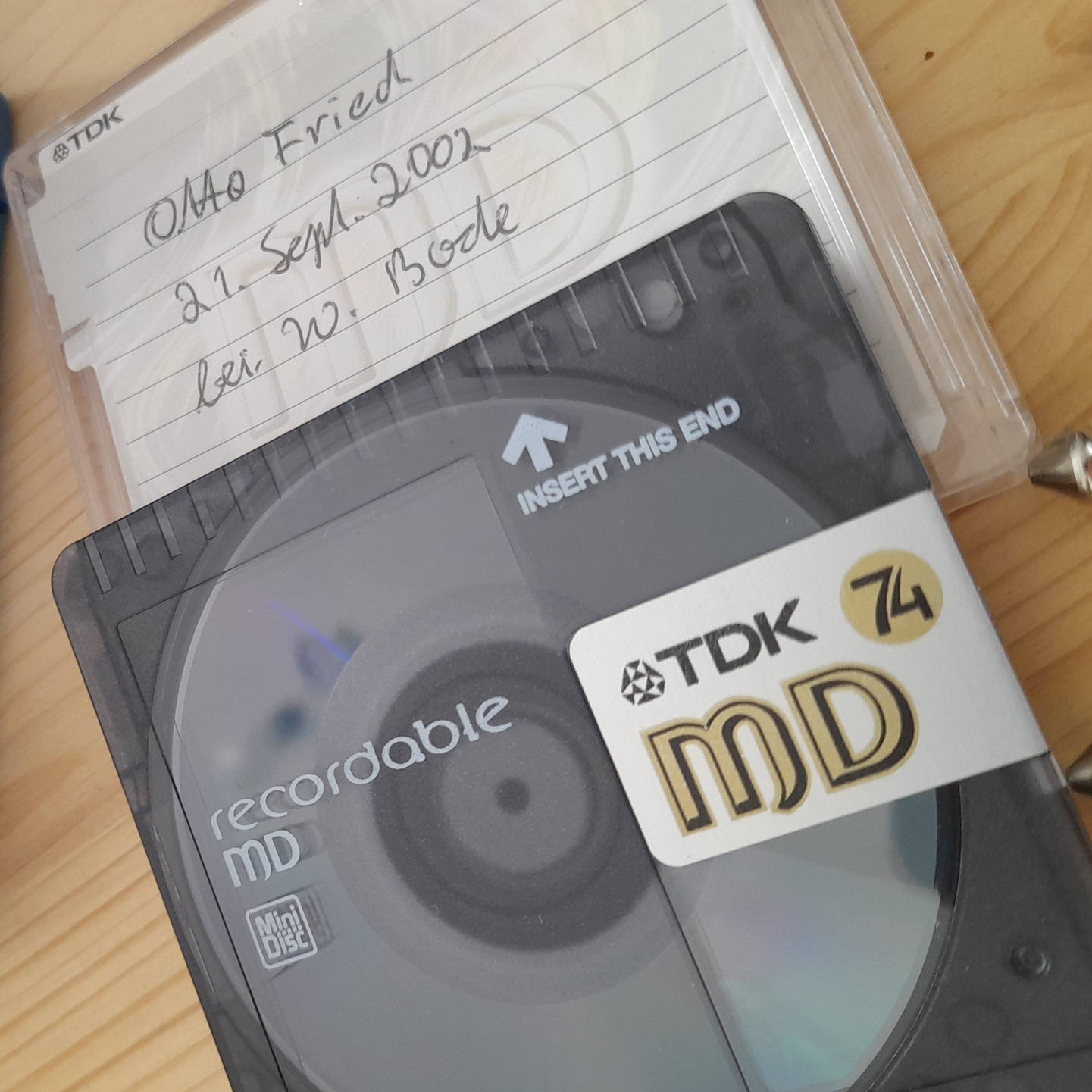

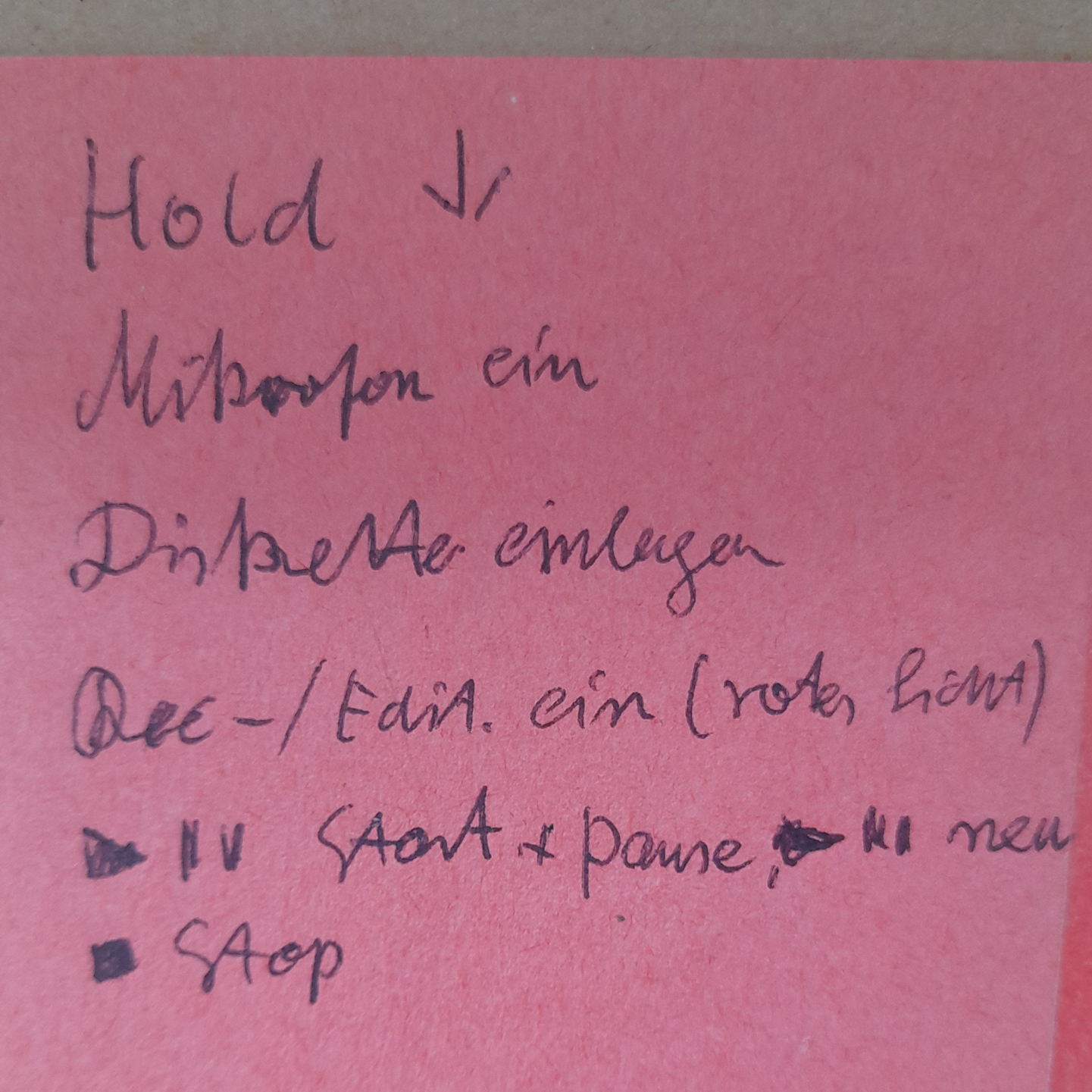

Technik und Umsetzung

Aufgezeichnet wurden die Gespräche mithilfe eines Aiwa Minidisc Recorders (AM-F65), einer damals fortschrittlichen Technologie, die qualitativ hochwertige Audioaufnahmen erlaubte. Die Aufnahmen fanden sowohl vor Ort in Horchheim als auch in der „Gut Stuff“ des Ortsmuseums der Heimatfreunde statt. Insgesamt entstanden etwa 25 Stunden Audiomaterial, das vom damaligen Vorstand der Heimatfreunde Joachim Hof, Hans Lehnet, Helmut Mandt und Robert Stoll zusammengestellt wurde. Dank der Unterstützung von Mechthild Hof, die den originalen Recorder zur Verfügung stellte, konnten diese Tondokumente nun überspielt und für die Nachwelt erhalten werden.

Themen der Interviews

Die Gespräche decken ein breites Spektrum von Themen ab:

- Jugendjahre in Horchheim: Von Dorffesten und Alltagsbräuchen bis hin zu den Herausforderungen des Alltags in der Vorkriegszeit.

- Kriegsjahre: Die Erlebnisse während des Zweiten Weltkriegs, darunter Evakuierungen, Bombardierungen und die Rückkehr zum Wiederaufbau.

- Berufsleben: Einblicke in traditionelle Handwerke, Landwirtschaft, und die sich wandelnde Arbeitswelt in Horchheim im Laufe des Jahrhunderts.

Erzählte Geschichte: Eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart

Die Aufnahmen sind weit mehr als historische Quellen; sie sind lebendige Zeugnisse, die Emotionen, Dialekte und die persönliche Färbung der Berichte bewahren. Dies macht sie zu einer unschätzbaren Ressource für die Ortsgeschichte. Zugleich werfen sie methodische Fragen auf: Wie objektiv kann Geschichte sein, wenn sie aus subjektiven Erinnerungen besteht? Welche Rolle spielt die mündliche Überlieferung in einer zunehmend digitalisierten Welt?

Zugang und Nutzung

Die Interviews können online auf der Website hearthis.at im Profil der Heimatfreunde Horchheim angehört werden.

https://hearthis.at/heimatfreunde-horchheim

Aus urheberrechtlichen Gründen sind die Aufnahmen in erster Linie für die museale Präsentation vorgesehen. Interessenten werden gebeten, sich für weitergehende Nutzungsanfragen direkt an die Heimatfreunde Horchheim zu wenden.

Mit diesem Projekt leisten die Heimatfreunde Horchheim einen Beitrag zur Bewahrung des kulturellen Erbes und eröffnen eine lebendige Perspektive auf die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Die „erzählte Geschichte“ schafft so eine Brücke zwischen den Erfahrungen früherer Generationen und den Fragestellungen der Gegenwart.

Begriff Oral History

Der Begriff Oral History entstand Mitte des 20. Jahrhunderts in den USA und beschreibt eine Methode der Geschichtswissenschaft, die auf mündlichen Zeitzeugenberichten basiert. Die Ursprünge des Begriffs und der Methode lassen sich auf die Einführung tragbarer Aufnahmegeräte und das gestiegene Interesse an der sozialen und kulturellen Geschichte zurückführen.

Historischer Ursprung des Begriffs

Erste Verwendung: Der Begriff wurde in den 1940er Jahren durch den US-amerikanischen Historiker Allan Nevins an der Columbia University geprägt. Nevins war ein Pionier der Oral History und initiierte 1948 das „Columbia Center for Oral History Research“, das erste institutionalisierte Oral-History-Projekt.

Technologische Basis: Die Verfügbarkeit tragbarer Tonbandgeräte in den 1940er und 1950er Jahren machte es möglich, mündliche Überlieferungen systematisch und in hoher Qualität aufzuzeichnen. Dies ermöglichte es Historikern, Stimmen und Geschichten einzufangen, die zuvor nur schwer dokumentierbar waren.

Entwicklung der Methode

Fokus auf soziale Geschichte: In den 1960er und 1970er Jahren erlebte die Oral History einen Aufschwung, da sie sich als Methode eignete, die Geschichte marginalisierter oder unterrepräsentierter Gruppen zu dokumentieren. Arbeiter, Frauen, ethnische Minderheiten und andere Gruppen fanden durch diese Methode eine Stimme in der Geschichtsschreibung.

Kritische Reflexion: Mit der Etablierung der Methode kam es auch zu Kritik. Historiker wie Lutz Niethammer in Deutschland wiesen darauf hin, dass mündliche Berichte oft subjektiv und selektiv sind, wodurch sie eine kritische Quellenanalyse erfordern. Niethammer bezeichnete den Begriff als „unglückliches, aber öffentlichkeitswirksames Schlagwort“, da er sowohl die Methode als auch das Ergebnis beschreibt.

Etablierung und heutige Bedeutung

Internationalisierung: In den Jahrzehnten nach ihrer Einführung wurde die Oral History auch außerhalb der USA zunehmend genutzt, etwa in Großbritannien, Deutschland und Italien. Der englische Begriff hat sich international durchgesetzt, obwohl in einigen Sprachen auch Übersetzungen wie „mündliche Geschichte“ oder „erzählte Geschichte“ verwendet werden.

Erweiterung des Geschichtsverständnisses: Oral History hat das Geschichtsverständnis grundlegend verändert, indem sie zeigte, dass Geschichte nicht nur aus großen Ereignissen und „offiziellen“ Dokumenten besteht, sondern auch aus den individuellen Erfahrungen und Erzählungen von Menschen.

Fazit

Der Begriff Oral History ist ein Produkt des Zusammenspiels von technologischer Innovation, gesellschaftlichem Wandel und einem neuen Verständnis von Geschichte. Obwohl er weiterhin diskutiert wird, hat sich die Methode als wertvolles Werkzeug etabliert, um die Vielfalt und Komplexität menschlicher Erfahrungen zu dokumentieren.

Text und Fotos: Andreas Weber