Die Anfänge: Pferdebahn in Koblenz (1887–1901)

Koblenz begann vergleichsweise spät mit dem Aufbau eines schienengebundenen Nahverkehrs. Während in anderen deutschen Städten bereits zahlreiche Pferdebahnen verkehrten, war die Garnisons- und Festungsstadt zunächst wenig attraktiv für private Investoren. Erst 1883 entwickelten die Kölner Unternehmer Alexander von Stülpnagel und Wilhelm von Tippelskirch erste Pläne für eine Pferdebahn, die sowohl die Schiffsanlegestellen als auch den Moselbahnhof an die Stadt erschließen sollte. Nach Genehmigung durch den Stadtrat und der Gründung der „Coblenzer Straßenbahn-Gesellschaft“ im September 1886 begannen Anfang 1887 die Bauarbeiten.

Am 25. Mai 1887 eröffnete die erste Linie, die vom Rhein über den Görresplatz bis ans Löhrtor führte und später bis zum Hauptbahnhof verlängert wurde. Bereits im selben Jahr nahm auch die zweite Linie ihren Betrieb auf, zunächst zwischen Görresplatz und Pappel-Rondell, bald bis zum Schützenhof erweitert. In den folgenden Jahren wuchs das Netz weiter, Verbindungen führten nach Laubach, Königsbach, Stolzenfels und schließlich 1897 über die Mosel nach Lützel und Neuendorf. Mit einer Gesamtlänge von 12,13 Kilometern erreichte das Koblenzer Pferdebahnnetz seine größte Ausdehnung.

Die Pferdebahn beförderte Personen in 25 Wagen, darunter einige offene Sommerwagen, und ab 1890 auch Güter, beispielsweise für das Gaswerk und die Königsbacher Brauerei. Am 27. Januar 1901 endete der Betrieb der Pferdebahn, während bereits die ersten elektrischen Straßenbahnlinien verkehrten. Viele der Wagen wurden noch als Beiwagen weitergenutzt, bis sie schrittweise aus dem Verkehr gezogen wurden.

Die Elektrische Straßenbahn und der Ausbau nach Horchheim (1902–1945)

Die Elektrifizierung der Koblenzer Straßenbahn begann 1899 und machte den Nahverkehr schneller, leistungsfähiger und zuverlässiger. Charakteristisch waren die zahlreichen eingleisigen Abschnitte und der Rollenstromabnehmer, der den Strom von der Oberleitung aufnahm. Die Koblenzer Straßenbahn war ein technisches Vorreiterprojekt, das gleichzeitig die Stromversorgung der Stadt mit ausbaute.

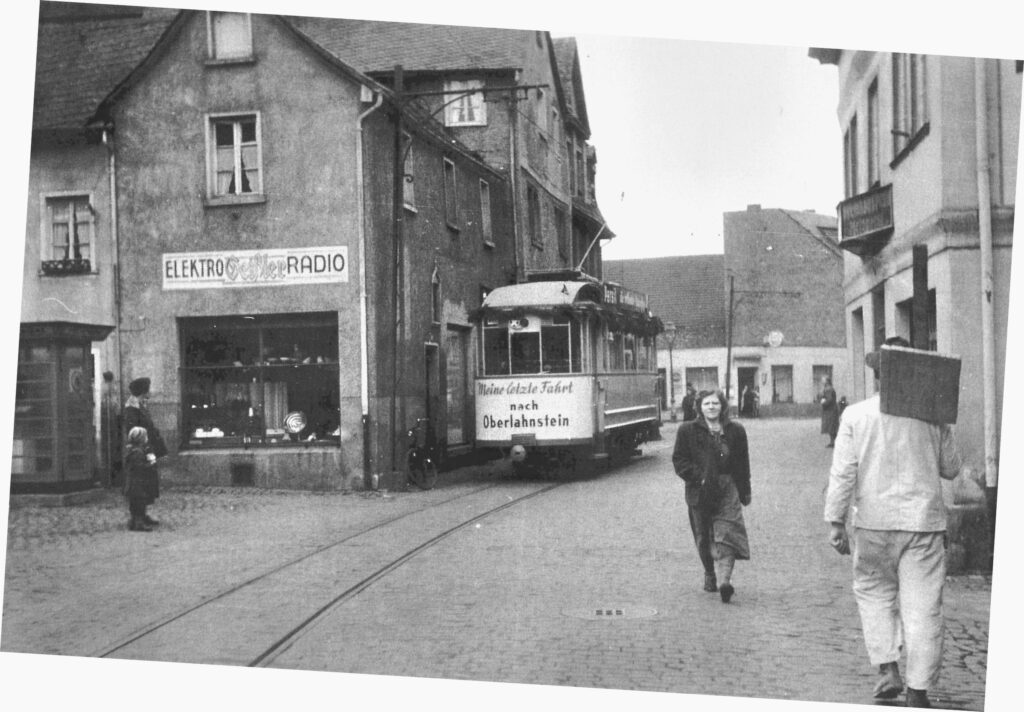

Am 1. Mai 1902 wurde Horchheim an das Koblenzer Straßenbahnnetz angeschlossen. Die Linie 10 verband fortan den Ort Horchheim über Pfaffendorf mit Koblenz und erreichte später Niederlahnstein. Die Strecke führte zunächst über die Pfaffendorfer Brücke, wo ein Umsetzen notwendig war, bevor ab 1905 eine direkte Rampe nach Horchheim genutzt werden konnte. Die Strecke wurde 1933 bis nach Oberlahnstein verlängert, nachdem die neue Lahnbrücke gebaut war. Eine geplante Weiterführung nach Braubach wurde nie umgesetzt.

Während des Zweiten Weltkriegs wurden Gleise, Oberleitungen und Wagenpark stark beschädigt, doch bereits ab April 1945 rollten die Straßenbahnen wieder auf fahrbereiten Strecken.

Vom Rhein zur Lahn: Die Linie 10

Die Planung der Linie 10 begann um die Jahrhundertwende, zunächst von einer Berliner Firma. Nach Übernahme der Genehmigungen durch die Koblenzer Straßenbahngesellschaft wurde die Strecke vom Mainzer Tor über die Pfaffendorfer Brücke nach Horchheim am 5. Mai 1902 eröffnet.

Die Linie 10 fuhr im 10- bis 20-Minuten-Takt und war dank eigener Abschnitte auf separatem Bahnkörper weitgehend störungsfrei. Ausweichstellen ermöglichten den Gegenverkehr auf den eingleisigen Abschnitten, unter anderem an der Pfaffendorfer Schule, am Horchheimer Kloster und bei Niederlahnstein.

Die Linie 10 erfreute sich großer Beliebtheit. Im Sommer kamen offene Wagen zum Einsatz, besonders bei Kindern waren sie beliebt. Die Straßenbahn war für viele Bürger ein unverwechselbarer Bestandteil des Stadtbildes. Das Quietschen der Räder in den Kurven, das Bimmeln der Glocken zur Warnung anderer Verkehrsteilnehmer und die sichtbaren Gleise im Straßenkörper prägten den Alltag. Kinder legten oft ihr Ohr auf die Schienen, um das Herannahen der „Elektrischen“ frühzeitig zu hören.

Für Bahnfreunde hatte die Strecke wegen des parallelen Verlaufs zum Rhein und der teilweise eigenständigen Trasse einen besonderen Reiz. Pro Jahr legten die Wagen auf der Linie über 300.000 Kilometer zurück.

Niedergang der Straßenbahn (1941–1967)

Schon während des Zweiten Weltkriegs kam es zu ersten Kürzungen. 1941 wurde die Strecke Vallendar–Höhr-Grenzhausen eingestellt und durch einen Obus ersetzt – der Beginn der Oberleitungsbus-Ära. Luftangriffe 1944/45 unterbrachen linksrheinisch das Netz, rechtsrheinisch konnte zunächst weitergefahren werden. Nach Kriegsende wurden die wichtigsten Strecken schrittweise reaktiviert.

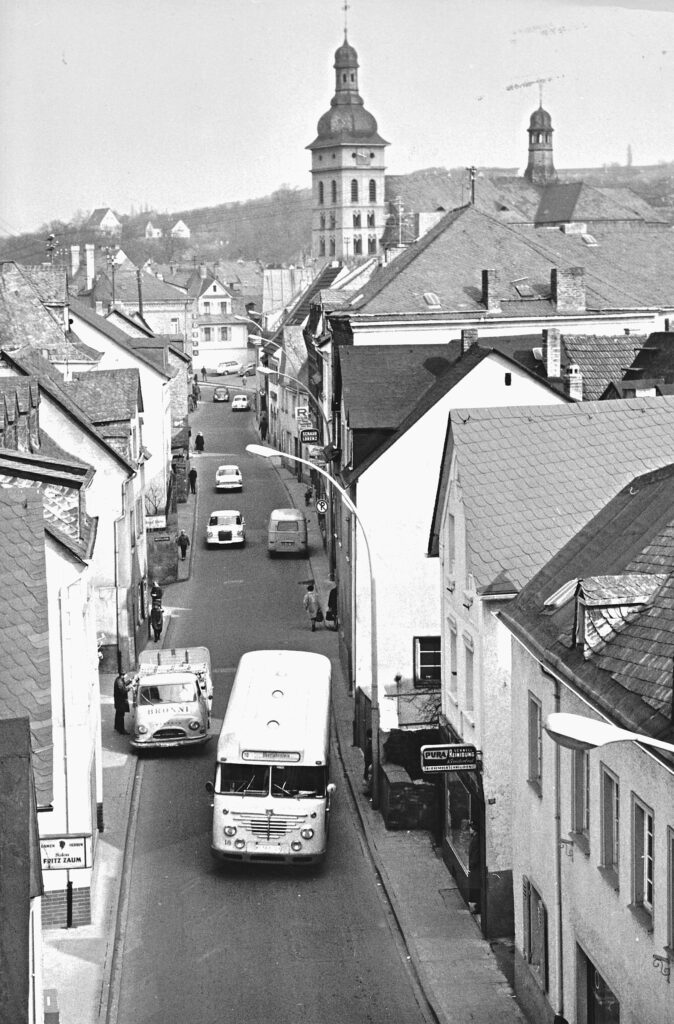

Ab Mitte der 1950er Jahre begann der endgültige Niedergang. Die Linien wurden sukzessive stillgelegt: 1956 endete der Betrieb auf der Linie 10, die letzten Streckenabschnitte der Innenstadtlinien 1 und 2 blieben bis 1967 erhalten. Am 19. Juli 1967 wurde die Straßenbahn endgültig eingestellt. Der Obusbetrieb überdauerte die Straßenbahn nur um etwa drei Jahre, 1970 wurde auch dieser eingestellt. Seitdem werden die Menschen in Koblenz und Horchheim ausschließlich von Omnibussen befördert.

Erinnerungen in Horchheim

Die Straßenbahn prägte nicht nur das Ortsbild, sondern auch die Erinnerungen vieler Horchheimer. Die Linie 10 führte unterhalb der Eisenbahnbrücke entlang, vorbei am Mendelssohnpark und dem damaligen Sportplatz. Die im Straßenkörper verlegten Schienen, die Ausweichstellen und das charakteristische Geräusch der Wagen machten die „Elektrische“ zu einem festen Bestandteil des Alltags. Mit ihrer Einstellung verschwand nicht nur ein Verkehrsmittel, sondern auch ein Stück gelebter Ortsgeschichte.

Heute erinnert die Haltestelle „Mendelssohn“ am Mendelssohnpark an diese Vergangenheit. Sie wird von mehreren Buslinien angefahren: Die Linie 6/16 der Koblenzer Verkehrsbetriebe fährt von Moselweiß an der Gülser Brücke bis zur Horchheimer Höhe und hält dabei auch am Mendelssohnpark. Zusätzlich bedienen die Stadtbuslinien 1 und 11 diese Haltestelle. Die Linie 1 verbindet Braubach über Oberlahnstein und Niederlahnstein mit Koblenz, unter anderem am Deutschen Eck und Hauptbahnhof, während die Linie 11 von Oberlahnstein nach Koblenz fährt. So bleibt Horchheim heute zuverlässig an die benachbarten Städte angebunden.

Fahrzeuge der Koblenzer Straßenbahn

Die Koblenzer Straßenbahn verfügte über einen bemerkenswert beständigen und charakteristischen Wagenpark, der über Jahrzehnte hinweg nahezu unverändert blieb. Die Fahrzeuge waren überwiegend Zweiachser mit kurzem Radstand und Laternendach. Die Plattformen der ersten Serien waren zunächst offen, wurden später jedoch verglast, während alle ab 1901 gelieferten Triebwagen von Anfang an halbgeschlossene Plattformen besaßen. Türen waren zunächst mit Gittern und Blechen versehen, später wurden sie durch zweiteilige Falttüren ersetzt. Die Fenstergestaltung variierte je nach Baujahr.

Die Anschaffung der Fahrzeuge erstreckte sich über einen Zeitraum von 1899 bis 1914. Die ältesten Wagen stammten von der Waggonfabrik Carl Weyer, die letzten Neubauwagen wurden zwischen 1912 und 1914 geliefert. Die Wagen waren robust konstruiert und passten sich den örtlichen Gegebenheiten an. Trotz ihres hohen Alters von teils über 60 Jahren verkehrten sie bis zur Stilllegung des Straßenbahnbetriebs 1967 zuverlässig.

Die Triebwagen waren in unterschiedlichen Bauarten verfügbar, darunter Abteilwagen („Verwandlungs-“ oder „Allwetterwagen“) mit drei Querräumen, offene Sommertriebwagen und Wagen mit Längssitzen. Insgesamt hatte die Koblenzer Straßenbahn bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs rund 87 Triebwagen und 21 Beiwagen. Während des Krieges wurden zahlreiche Fahrzeuge beschädigt oder zerstört, doch ein Großteil konnte in den Nachkriegsjahren in der eigenen Werkstatt instand gesetzt werden. Ergänzend wurden 1951 gebrauchte Wagen aus Baden-Baden übernommen.

Die Wagen besaßen ein unverwechselbares äußeres Erscheinungsbild: die Frontverglasung reichte bis unmittelbar unter die Dachkante und war durch dünne senkrechte Stege unterteilt. Über dem Scheinwerfer befand sich ein Steckschild mit Liniennummer und Fahrtziel. Koblenz verwendete als eines der letzten Betriebe in Deutschland Stangenstromabnehmer, die ein charakteristisches zischendes Geräusch erzeugten. Später wurden die Fahrzeuge modernisiert, unter anderem durch Leichtmetallfenster, Sicherheitsglas, Teleskopschiebetüren, Schienenbremsen und Bremsleuchten.

Die Triebwagen waren elfenbeinfarben mit grünem Streifen und trugen zunächst die Aufschrift „Koblenzer Straßenbahn Gesellschaft“, später nur noch die Abkürzung „KEVAG“. Beiwagen waren vor allem auf dem rechtsrheinischen Netz im Einsatz. Sie umfassten offene Sommerwagen, geschlossene Standardwagen und Abteilwagen; die letzten Beiwagen wurden 1954 verschrottet.

Die Flotte war durchweg langlebig: Der Wagen 51 beispielsweise fuhr 65 Jahre lang. Trotz des historischen Wertes der Fahrzeuge wurde leider kein Wagen erhalten; die meisten wurden bis 1967 verschrottet.

Die Obuszeit in Koblenz

Die Einführung des Obusbetriebs bei der KEVAG fiel in eine Phase, in der die Stilllegung von Straßenbahnstrecken politisch unterstützt wurde, um der zunehmenden Individualmotorisierung Raum zu geben. Zudem machte der kriegsbedingte Mangel an Stahl größere Gleiserneuerungen unmöglich. Bereits während der NS-Zeit hatten erste Obusversuche in Mettmann und Idar-Oberstein stattgefunden; 1941 kamen die Betriebe in Gießen, Siegen, Pirmasens und Koblenz hinzu. Ein wesentlicher Vorteil des Oberleitungsomnibusses lag, ähnlich wie bei der Straßenbahn, in der Energieversorgung aus heimischer Kohle. Auch das Problem der Bereifung war durch die Verwendung von synthetischem Gummi (Buna) gelöst.

In Koblenz entschied man sich aufgrund des schlechten Gleiszustandes der Strecke nach Höhr-Grenzhausen für die Umstellung der Linie 11 auf Obusbetrieb. Ziel war die Weiterverwendung der bestehenden Fahrleitungsmaste und des 1934 errichteten Unterwerks Vallendar, ergänzt um ein zusätzliches Gleichrichter-Unterwerk in Höhr-Grenzhausen. Im September 1940 begann die AEG mit dem Umbau der Fahrleitung, während die Straßenbahn noch weiterfuhr. Am 17. Juli 1941 nahm die Obuslinie 11 den Betrieb auf. Erste Wendeschleifen entstanden in Vallendar und Höhr-Grenzhausen, im Oktober 1942 wurde eine Verlängerung bis zu einer neuen Schleife eingefügt. Für die wachsende Zahl an Fahrgästen von 392.000 im ersten Betriebsjahr bis 618.737 im Jahr 1943 wurde außerdem eine Ausweiche in Höhe der Tonwerke eingebaut. Drei Obusanhänger der Bauart Schumann ergänzten den Betrieb.

Die MAN lieferte vier Obusse der „Normgröße I“, ausgestattet von Siemens-Schuckert, mit einer ungewöhnlichen Konstruktion für die Stromabnehmerstangen, die das Umsetzen auf freier Strecke erleichterte. Die Wagen mit einer Länge von 9,35 m boten 44 Fahrgästen Platz und verkürzten die Fahrzeit von 39 auf 28 Minuten. Für die Stromversorgung sorgte das Unterwerk Vallendar (550 kW) sowie das neue Unterwerk Höhr (240 kW).

Die Umstellung weiterer Strecken begann nach 1950. Die Linien 7/8 erhielten 1953 und 1954 Obusbetrieb bis nach Bendorf-Sayn, wodurch das Netz auf 30,2 km anwuchs und die Linienlänge insgesamt 49,4 km erreichte. Bereits 1949 war die Linie 12 mit 2,5 km Länge in Betrieb gegangen. Dabei mussten die ersten Obusse zunächst mit LKW zum Betriebshof geschleppt werden, bis 1950 eine Zufahrtsstrecke über Bahnhof- und Schützenstraße fertiggestellt war. Der Obusbetrieb auf den rechtsrheinischen Abschnitten war häufig durch Hochwasser, Frost und Erdrutsche gestört. Auch die Linien 9 und 10 wurden entsprechend angepasst; die Linie 9 nach Arenberg erhielt 1958 einen neuen Obus und ein Unterwerk in Oberniederberg.

Mit der Erweiterung des Obusnetzes stellten sich Fragen zur Fahrzeugbeschaffung. MAN entwickelte in Zusammenarbeit mit Kässbohrer die Modellreihe MKE, die zwischen 1951 und 1955 von der KEVAG in 17 Exemplaren beschafft wurde. Ab 1958 wurden acht weitere Fahrzeuge von der Kölner Firma Bauer geliefert. Anhänger wurden aus Sicherheitsgründen ab 1960 schrittweise abgeschafft, was die Einführung größerer Fahrzeuge wie Gelenkbusse vorbereitete. Trotz steigender Kapazität war der Obus der Straßenbahn in Geschwindigkeit und Kapazität überlegen: Ein MKE-Bus transportierte 70–80 Fahrgäste mit nur einem Fahrer, während die Straßenbahn für 50 Fahrgäste Fahrer und Schaffner benötigte.

Mit dem Rückgang der Fahrgastzahlen ab 1961 auf 4,1 Millionen und dem Einmannwagenbetrieb ab 1962 begann der schrittweise Ersatz durch Dieselbusse. Zunächst wurde 1968 die Linie 12 auf Dieselbusse umgestellt, 1969 folgte die Linie Vallendar–Höhr-Grenzhausen. Die Linien 7, 8 und 9 blieben bis 1970 im Obusbetrieb, ehe am 1. August 1970 die Linie Ehrenbreitstein–Bendorf-Sayn endgültig auf Dieselbusse umgestellt wurde. Damit endete auch der bundesweit letzte Obus-Anhängereinsatz. Der Abbau der Fahrleitungen begann im Frühjahr 1971 und dauerte mehrere Monate.

Ein letzter Versuch, elektrische Mobilität in Koblenz zu erhalten, erfolgte 1971 mit dem einjährigen Einsatz eines batteriebetriebenen MAN-Elektrobusses. Das Fahrzeug erwies sich jedoch als unpraktisch, da die Batterien nach nur 50 km gewechselt werden mussten. Die Wiederbelebung des elektrischen Nahverkehrs in Koblenz war gescheitert, obwohl die Technologie künftig wieder an Bedeutung gewinnen sollte.

Quellen:

Die „Elektrisch“ an Rhein, Mosel und Lahn

Eine Zeitreise mit Straßenbahn und Obus in und um Koblenz

Autoren: Eckehard Frenz, Rolf Präuner, Wolfgang R. Reimann

© Autorengemeinschaft GbR Frenz und Reimann, Gütersloh 2009

ISBN 978-3-9800158-8-2

Horchheim – 200 Jahre Ortsgeschichte 1800 – 2000

Vom Dorf zum Stadtteil von Koblenz

Autor: Hans Lehnet, Koblenz-Horchheim

Herausgeber: Heimatfreunde Horchheim e.V., 2002

Horchheim 1214 – 2014

Eine Festschrift zur Geschichte der Katholischen Pfarrei St. Maximin und des Stadtteiles Koblenz-Horchheim aus Anlass des 800-jährigen Bestehens der Pfarrei

Redaktion: Hans Josef Schmidt

Herausgeber: Heimatfreunde Horchheim e. V. in Verbindung mit dem Ortsring und der Pfarrei

ISBN: 978-3-00-045925-2

Links:

Die Straßenbahn in Koblenz von Fotograf Heinrich Wolf

Koblenzer Straßenbahn – Das Ende einer Antiquität

Koblenz Straßenbahn 1967

Die Straßenbahn in Koblenz – längst vergessene Betriebe, the good old tram

Text: Andreas Weber