Führung durch die Festung Ehrenbreitstein

29. Juni 2024 | An einem sonnigen Sommertag trafen sich die Teilnehmer der Führung durch die Feste Ehrenbreitstein am Nachmittag vor dem Empfangsgebäude. Gespannt warteten sie auf die Ausführungen des Kunsthistorikers Manfred Böckling, der im Auftrag der Heimatfreunde Horchheim diese Exkursion leitete.

„Wir werden gleich langsam ins Innerste der Festung vorstoßen, auch teilweise durch die Gebäude hindurch. Bis wir dann irgendwann im Bereich des Oberen Schlosshofes ankommen, werden wir noch einige Räume von innen sehen. Sie werden einiges über die Verteidigung der Festung, den Alltag der Soldaten und vieles mehr erfahren“, so Manfred Böckling.

Die Führung durch die Festung Ehrenbreitstein beginnt ganz unspektakulär: Die Teilnehmer benötigen lediglich ihr Ticket, um die Sperren zu passieren und sich vor den Toren der Festung zu versammeln. Trotz einiger Treppen und gelegentlicher Notwendigkeit zu improvisieren, z.B. mit Aufzügen, herrscht gute Stimmung unter den maximal 30 Teilnehmern.

Einige der Anwesenden erinnern sich an frühere Zeiten, als die Festung in deutlich schlechterem Zustand war und als Abenteuerspielplatz diente. Damals konnte man überall frei herumlaufen, und der Kuppelsaal, in dem sich ein veraltetes Café befand, hatte seinen eigenen, nostalgischen Charme. Heute ist die Festung gut restauriert, für Besucher aber auch teurer geworden.

Mit der Bundesgartenschau 2011 wurden zahlreiche neue Einrichtungen und Attraktionen geschaffen. Eine davon ist die Klanginstallation, die den damaligen Soldatenalltag akustisch nachempfindet. Die Installation soll den Besuchern einen Eindruck vermitteln, wie das Leben in der Festung geklungen hat, und so die historische Atmosphäre wieder aufleben lassen.

Von der Römerzeit bis heute

Die Festung Ehrenbreitstein, ein strategischer Punkt über dem Rhein, blickt auf eine 5000-jährige Geschichte zurück. Bereits in der Antike war der Felsen befestigt. In der Römerzeit befand sich hier ein militärischer Vorposten, der vom 2. bis zum 5. Jahrhundert bestand.

Im Mittelalter wurde die Anlage vom Erzbischof von Trier im 12. Jahrhundert stark ausgebaut. Mit dem Aufkommen der Feuerwaffen begann um das Jahr 1520 der Ausbau zu einer wehrhaften Festung. Trotz zahlreicher Angriffe, insbesondere nach der Französischen Revolution, fiel die Festung erst 1799 und wurde 1801 von den Franzosen gesprengt.

Nach einer Phase der Ruinen übernahm Preußen 1815 das Rheinland und begann mit dem Wiederaufbau. Ab 1817 wurde die Festung in nur elf Jahren komplett neu errichtet und bis 1918 als militärischer Stützpunkt genutzt. Seit den 1920er Jahren steht die Festung unter Denkmalschutz und ist heute ein bedeutendes Kulturdenkmal.

Aufbau der Anlage

Die Festung Ehrenbreitstein ist nach Norden am stärksten ausgebaut, weil vom dort am ehesten ein Angriff möglich war. Die übrigen Seiten waren aufgrund der steilen Hänge nur schwer anzugreifen. Diese natürliche Abwehr wurde durch eine mehrschichtige Verteidigungsstruktur ergänzt. Im Norden bot ein gestaffeltes System aus gedecktem Weg, zwei Wällen mit vorgelagerten Gräben eine starke Verteidigungslinie. Angreifer wären auf diesem Weg ständig dem Kreuzfeuer ausgesetzt gewesen, ohne Deckung finden zu können.

Die steilen Hänge auf den anderen Seiten der Festung machten direkte Angriffe nahezu unmöglich. Das Rheinufer und die Hangseite wurden durch zusätzliche Bauwerke wie den Johannesturm gesichert. Die Zufahrt zur Festung, der Felsenweg, war durch fünf starke Tore geschützt und führte direkt ins Zentrum der Anlage.

Auf der Angriffsseite blicken uns meist 2 Meter dicke Mauern entgegen. Die beeindruckende Kombination aus natürlicher und baulicher Verteidigung machte die Festung zu einem schwer einnehmbaren Bollwerk.

Feldtor

Beim Betreten der Festung Ehrenbreitstein passieren die Teilnehmer das Feldtor, das erste von mehreren Toren der Festung. Das Feldtor erhielt seinen Namen, weil es den Zugang zum Vorfeld der Festung gewährleistet. In Zeiten der Belagerung diente es dazu, Ausfälle aus der Festung zu ermöglichen, bei denen Truppen dem Angreifer entgegentreten konnten. Es liegt etwas tiefer, um Truppen Bewegungen aus einer gedeckten Position heraus zu ermöglichen. Ursprünglich waren alle Tore der Festung aus Holz gefertigt; einige dieser historischen Holztore sind noch erhalten. Im Jahr 1874 wurde das Feldtor modernisiert, um es den fortschreitenden Entwicklungen in der Waffentechnik und Munition anzupassen.

Die strategische Position des Tors und die umgebenden Schießscharten sorgten dafür, dass ein Angreifer von verschiedenen Punkten aus beobachtet und beschossen werden konnte. Die Kanonen waren präzise auf das Tor ausgerichtet, um einen direkten Durchbruch zu verhindern. Die Geschützstellungen im oberen Stockwerk ermöglichten es, das gesamte Vorfeld zu beschießen und den Feind auf Distanz zu halten.

Turm Ungenannt

Wir betreten nun den sogenannten „Turm Ungenannt“. Die Tore der Festung Ehrenbreitstein waren durch tiefe Gräben geschützt, wobei der vor dem Turm Ungenannt besonders tief ausfiel. Über diese Gräben führte eine bewegliche Brücke, meist eine Zugbrücke, die mit Ketten und Rollen versehen war. An den Seiten des Tores befinden sich noch immer die Haken, mit denen die Zugbrücke gesichert werden konnte, um den Zugang zu blockieren. Zusätzlich sind massive Eichenholztore eingebaut, die auch Kanonenbeschuss eine Weile standhielten und bis spätestens 1823 installiert wurden.

Der Turm Ungenannt trägt seinen etwas kuriosen Namen aufgrund einer interessanten Anekdote. Reste einer zerschossenen Inschrifttafel aus rotem Sandstein erinnern daran, dass im Juni 1821 ein russischer und ein preußischer Prinz hier gemeinsam gemauert haben. Diese gemeinsame Tätigkeit führte zu der Geschichte, dass man sich nicht einigen konnte, welchem Prinzen das Gebäude gewidmet werden sollte. So entschied man sich humorvoll, den Turm „Ungenannt“ zu nennen.

Der Name selbst hat jedoch eine viel ältere Tradition. Bereits um 1700 existierte hier in der kurtrierischen Festung ein Bauwerk mit dem Namen „Ungenannt“. Der genaue Grund für diese Namensgebung ist nicht überliefert, aber es wird vermutet, dass es vielleicht aus Einfallslosigkeit oder aus anderen, heute nicht mehr nachvollziehbaren Gründen geschehen ist. Diese Anekdote zeigt, dass auch ein Turm, der „Namenlos“ genannt wird, letztlich einen Namen trägt.

Wir gehen nun etwas weiter voran. Auch zwischen den Gebäuden wurden Zugbrücken installiert, um bei Bedarf die Festung schrittweise zu sichern und den Zugang zu kontrollieren.

Hauptwall

Der Hauptwall der Festung Ehrenbreitstein bildete die erste große Verteidigungslinie. Im oberen Stockwerk positionierte man Geschütze, die auf das Vorfeld wirkten. Auf dem Dach waren ebenfalls Geschützstellungen angelegt, hinter einer hohen Deckung aus Erde, der Brustwehr, etwa 5 Meter tief. Zwischen den Geschützstellungen wurden später Traversen errichtet, um seitlichen Beschuss zu verhindern. Das grasbewachsene Dach diente nicht nur der Erdbindung, sondern auch der Tarnung und dem Schutz vor Wasserinfiltration bis zu den Gewölben. Die Außenseiten der Festungswerke blieben meist unverputzt, vermutlich aus Tarnungsgründen, um die Festung von außen weniger auffällig zu gestalten und sie der Sicht des Angreifers ansatzweise zu entziehen.

Ravelin

Genau in der Mitte des Hauptwalls sind wir auf dem Ravelin angekommen.

Der Ravelin der Festung Ehrenbreitstein ist ein spitz zulaufendes Festungswerk, das eigenständig erbaut wurde. Es diente dazu, den Hauptgraben zu verteidigen und direkte Angriffe abzuwehren. Als zentraler Bau des bis 1819 errichteten Hauptwalls schützte der Ravelin die Kurtine, den Bau zwischen den beiden Bastionen des Retirierten Walls, des letzten Walls, und verhinderte das Eindringen des Feindes in den Oberen Schlosshof der Festung. In der deutschen Übersetzung wird der Ravelin auch als Wallschild bezeichnet.

Die Wände hier sind dünn, etwa 2 Meter dick nach außen hin, aber nach innen hin nur etwa 80 Zentimeter. Diese Struktur war darauf ausgelegt, Angreifer daran zu hindern, vernünftige Deckung zu finden, falls sie bis hierher vordringen konnten. Um in die Festung einzudringen, hätten Angreifer versucht, große Lücken, Breschen, in den Wall zu schießen, um dann darüber einzudringen. Das hätte einen großen Schuttkegel im Graben verursacht, über den man hätte klettern können. Ein solcher Vorstoß wäre äußerst schwierig und aufwendig gewesen, besonders da die Verteidiger im letzten Wall ihre Ressourcen konzentriert hätten. Die Landbastion, ähnlich wie die Rheinbastion auf der anderen Seite, verfügt über drei Ebenen mit Schießscharten, die den gesamten Wall und den Graben umfassend unter Beschuss nehmen konnten. Für einen Angreifer war dies keine gute Position, solange die Verteidigung gut aufgestellt war.

Contregarde

Die linke und rechte Contregarde sind Teile des Hauptwalls mit Geschütz- und Wohnkasematten. An den beiden inneren Enden befinden sich Pulvermagazine.

Pulvermagazin

Die Pulvermagazine der Festung Ehrenbreitstein waren strategisch wichtig für die Lagerung von Schwarzpulver. Es wurden strenge Sicherheitsmaßnahmen eingehalten, darunter Sicherheitsschleusen, um Funkenbildung zu vermeiden. Diese Magazine waren gut geschützt und verteilt, um das Risiko einer Explosion zu minimieren. Trotzdem war Schwarzpulver immer eine gefährliche Substanz, wie ein Brand in einem „Friedens-Laboratorium“ in Lützel zeigte. Die Festung hatte mehrere solcher Magazine, die nah an den Geschützpositionen platziert waren, um eine schnelle Versorgung zu gewährleisten.

Früher war die Tür hier immer verschlossen. Rauchen war im Inneren natürlich streng verboten. Die Soldaten durften auch nichts mitbringen, das Funken erzeugen konnte, wie Taschenmesser oder andere Gegenstände. Außerdem mussten sie draußen Filzschuhe über ihre genagelten Stiefel ziehen, um Funkenbildung zu verhindern.

Retirierter Wall

Der Retirierte Wall ist die dritte und innerste Verteidigungslinie der Festung Ehrenbreitstein. Er liegt hinter dem Glacis (Vorfeld) und dem Hauptwall und bildet das letzte große Hindernis vor dem Inneren der Festung. Diese Linie besteht aus dem Retirierten Graben, der Land- und Rheinbastion sowie der Kurtine.

Im letzten Festungsgraben der Festung Ehrenbreitstein waren Angreifer stark benachteiligt. Links und rechts des Grabens ragen die Rheinbastion und die Landbastion empor, jeweils mit drei Ebenen voller Schießscharten, die es ermöglichten, den gesamten Graben ohne Lücken unter Beschuss zu nehmen. Die Kurtine vor ihnen war mit genau 68 Gewehrscharten ausgestattet, die präzise auf den Zugangsweg und den Tunnelausgang gerichtet waren, die Hauptwege für den Eintritt in den Graben. Diese Schutzmaßnahmen wurden strategisch platziert, um potenzielle Angriffe gezielt abzuwehren. Es war offensichtlich, dass die Verteidiger große Anstrengungen unternommen hatten, um die Zugänge zu sichern und die Angriffsmöglichkeiten zu minimieren.

Kurtine

Der Retirierte, d.h. zurückgezogene Graben der Festung Ehrenbreitstein wird von der 18 Meter hohen Kurtine sowie der Rhein- und Landbastion begrenzt. Die Kurtine, ein gerader Verbindungswall mit Gewehr- und Kanonenscharten, verbindet die beiden Bastionen und bildet den Abschluss zum Oberen Schlosshof. Das Tor der Kurtine wird durch 68 Schießscharten und zwei Kanonenscharten gesichert und ist von einem Bogen aus diamantartig geformten Sandsteinblöcken mit einem preußischen Adler aus Gusseisen darüber umrahmt.

Wenn Sie die Kurtine passieren, erreichen Sie den Oberen Schlosshof, das Herzstück der Feste Ehrenbreitstein. Als Besucher gelangen Sie, ähnlich wie ein Angreifer von außen, meist vom Vorfeld aus dorthin. Mögliche Zugänge aus dem Tal sind der „General-Aster-Weg“ sowie der Felsenweg und der Schrägaufzug.

Schlosshof

Der Obere Schlosshof ist das zentrale Herzstück des Ehrenbreitsteins. Der Name „Schlosshof“ bezieht sich auf die historische Bedeutung des Ortes als Teil der Festungsanlage unter dem Kurfürsten von Trier. Die Architektur hier, besonders die Kurtine, die im Prinzip aus drei aufeinandergesetzten Carnotschen Bogenmauern besteht, in der nördlichen Front, erinnert an antike Aquädukte und zeigt den Einfluss des Klassizismus, der bei der Errichtung der Festung als Baustil prägend war. Diese Gestaltung hatte nicht nur ästhetische Gründe, sondern hatte auch praktische Zwecke, wie die Hervorhebung der Hauptwache im Erdgeschoss und des Kommandantensitzes im oberen Geschoss des Pfeilerportikus. Dies sicherte eine klare Orientierung innerhalb der Festung, besonders wichtig für die militärische Organisation und Kommunikation während der Verteidigung.

Exerzier- und Ausbildungsplatz

Der Schlosshof diente nicht nur als zentraler Platz der Festung, sondern auch als Exerzier- und Ausbildungsplatz für die Soldaten. Täglich wurden hier 3 bis 4 Stunden lang Übungen durchgeführt, vor allem in den kühleren Morgenstunden, da der Platz die Hitze stark reflektierte. Der Bodenbelag bestand aus einem speziellen Material, das den genagelten Stiefelsohlen der Soldaten entgegenkam und das Pflastern des großen Platzes überflüssig machte, was teuer und rutschig gewesen wäre. Trotzdem mussten Schlaglöcher regelmäßig mit Kies und Sand gefüllt werden, eine Praxis, die bis heute fortgesetzt wird.

Ursprüngliche Farbfassung

Der Schlosshof wurde wieder komplett nach der ursprünglichen Farbfassung gestaltet, die bereits um 1830 verwendet wurde. Es dominierte ein helles Ocker, das nicht nur den Hof selbst, sondern auch die Rückwände und viele Wände zur Stadt hin prägte. Selbst auf der Feste Franz und dem Fort Asterstein war diese Farbgebung teilweise zu sehen, ebenso auf dem Fort Konstantin. Diese Farbwahl verstärkte die Sichtbarkeit der Festung von innen heraus und unterstrich Preußens militärische Präsenz, die bereits von den Touristen auf dem Rhein aus wahrgenommen werden konnte. Die große Fahne, die auf der Festung wehte, war ebenfalls imposant und betonte die Präsenz der preußischen Streitkräfte.

Festungskirche

Die Festungskirche auf dem Ehrenbreitstein hat eine vielseitige Geschichte hinter sich. Ursprünglich in die Verteidigungsanlagen integriert, diente sie auch als Lagerraum für Pulver und war während des Zweiten Weltkriegs sogar als Autowerkstatt genutzt worden. Nach dem Krieg wurde sie reaktiviert und fungiert seit den 1950er Jahren wieder als katholische Kirche. Die jüngst abgeschlossene Restaurierung erfolgte unter Berücksichtigung ihrer früheren Gestaltung, einschließlich des gelben Anstrichs und der Halbbogenfenster aus Backstein. Heute wird die Kirche für Gottesdienste, aber auch für Vorträge, Konzerte und andere Veranstaltungen genutzt.

Aussichtspunkt

Die Festung Ehrenbreitstein, die hier am Aussichtspunkt etwa 110 Meter über dem Rhein thront, bietet einen atemberaubenden Blick auf Koblenz und die weit entfernten Landschaften von Hunsrück und Eifel.

Ich möchte Ihren Blick doch noch mal kurz in die Rheinlandschaft in unserer Stadtlandschaft lenken. Wir haben uns jetzt intensiv mit dem Ehrenbreitstein beschäftigt. Der stand aber nicht alleine da. Ganz Koblenz wurde von Festungswerken umschlossen, um den Zusammenfluss von Rhein und Mosel mit seiner hohen strategischen Bedeutung auch lückenlos verteidigen zu können. Ich will nur kurz einige der Festungswerke noch mal andeuten. Links auf der Höhe, auf der Karthause, lag die umfangreiche Feste Kaiser Alexander. Darunter sehen Sie auf halber Höhe noch das Fort Konstantin mit dem gelben Kehlturm. Dann war die Stadt befestigt, der Stadtwall begann in Höhe der Pfaffendorfer Brücke. Er schlug einen Viertelkreis bis in Höhe der Moselbrücken. Wenn Sie von den Moselbrücken aus nach rechts schauen, sehen Sie da auf ein Uhr noch im Hang auf dem Petersberg die Feste Kaiser Franz, die jetzt wieder sehr schön freigestellt ist, ähnlich wie teilweise das Fort Asterstein hier südlich des Ehrenbreitsteins. Wir wissen inzwischen, dass auch die Feste Franz zur Stadt hin teilweise hellgelbe Mauern zeigte, das heißt, sie war ähnlich sichtbar wie der Ehrenbreitstein hier oben, also: wer durch das Stadtgebiet unterwegs war, hat diese mächtige Festung auch wahrgenommen. Dazu gehörten auch die Touristen. Ab etwa 1820 kam der Tourismus wieder ins Rheinland und die Touristen besuchten auch den Ehrenbreitstein.

Nach dem Abschluss der Führung bedankten wir uns herzlich bei Manfred Böckling für seinen ausgezeichneten Vortrag. Auch das Wetter spielte heute wunderbar mit und trug zur positiven Stimmung bei. Helmut Mandt erinnerte die Teilnehmer freundlich an die Möglichkeit, den Verein mit einer kleinen Spende zu unterstützen. Die hohe Beteiligung hat uns sehr gefreut, und wir hoffen, dass Sie die Führung ebenso genossen haben wie wir. Bis zum nächsten Mal!

Im Anschluss verweilten die Teilnehmer noch gemütlich im Panoramacafé oder bei der Jugendherberge. Bei einem kühlen Bier oder einem erfrischenden Getränk genossen sie den herrlichen Panoramablick auf Koblenz und das Deutsche Eck, den Zusammenfluss von Rhein und Mosel. Die Atmosphäre war harmonisch, und alle waren sich einig, dass es eine rundum gelungene Veranstaltung der Heimatfreunde war.

Stichwortverzeichnis

Ausstellung „Stationen der Festungsgeschichte“

Die Ausstellung im Turm Ungenannt zur Geschichte des Ehrenbreitsteins führt von den Anfängen als vorgeschichtliche Wehranlage um 1000 vor Christus und als römischer Militärposten ab dem 2. Jahrhundert, der eine wichtige Rolle bei der Grenzsicherung spielte, bis hin zur Umwandlung in eine mittelalterliche Burg unter Erzbischof Hillin im 12. Jahrhundert. Hillin ließ die Burg mit tiefem Graben, mächtigen Mauern und einem charakteristischen fünfeckigen Bergfried ausbauen. Die Burg diente sowohl als Residenz als auch als Verwaltungssitz. Im 16. Jahrhundert begann Erzbischof Richard von Greiffenklau, die Burg zu einer modernen Festung auszubauen. Diese Entwicklung führte bis ins 18. Jahrhundert, als die kurtrierische Festung Ehrenbreitstein ihren finalen Ausbauzustand mit umfassenden Festungswällen erreichte. 1626-1629 wurde das Residenzschloss Philipsburg am Fuße der Festung errichtet. Die Festung war ein bedeutender strategischer Punkt, der mehrere Belagerungen überstand, bis sie 1799 kapitulierte. Als Schatzkammer beherbergte sie über lange Zeit wertvolle Reliquien wie den Heiligen Rock. 1801 sprengten die Franzosen die Festung, die später von den Preußen auf den Ruinen wieder aufgebaut wurde, jedoch in kleinerem Umfang als die ursprüngliche Anlage.

Breschbögen

Im Hauptwall der Festung sind viele Breschbögen zu sehen, die dazu dienten, das Brescheschießen zu erschweren. Diese Bögen wurden übereinander angelegt, um das Mauerwerk zu stabilisieren. Ihr Zweck war es, den Angreifern zu erschweren, durch gezieltes Feuern die Mauern zum Einsturz zu bringen. Durch Schießversuche wurde jedoch festgestellt, dass diese Bögen nicht immer effektiv waren. Wenn der Angreifer es schaffte, lange genug zwischen die Bögen zu feuern, verloren sie ihren Halt und brachen zusammen. Aus diesem Grund wurden solche Bögen nicht mehr im letzten Wall errichtet, der erst nach 1820 gebaut wurde. Vermutlich spielte auch der hohe Kostenfaktor eine Rolle, da diese Bögen tief gemauert und personalintensiv waren. Die Festung erwies sich jedoch als stabil genug, um auf diese teuren Breschbögen zu verzichten, da die starken Gewölbe und Mauern ausreichend widerstandsfähig waren, wie bereits erwähnt.

Festungshaft

Bis 1909 besaß der Ehrenbreitstein eine Festungs-Stubengefangenen-Anstalt zur Verbüßung der Festungshaft. Die Festungshaft war eine ehrenvolle Bestrafung im deutschen Strafgesetzbuch, die noch bis in die 60er Jahre formell existierte, aber nicht mehr angewendet wurde. Sie bot Gefangenen einige Vergünstigungen, wie die Möglichkeit, gute Verpflegung von außerhalb zu erhalten und gelegentlich Stadtspaziergänge zu machen, allein auf Ehrenwort. Politische Sträflinge und Duellanten wurden im 19. Und frühen 20. Jahrhundert häufig zu Festungshaft verurteilt. Das Duell war offiziell verboten, aber weitgehend toleriert. Diese Strafform war eine symbolische Bestrafung und wurde als ehrenvoll angesehen, wie das Beispiel von Alfred von Kiederlen-Wächter zeigt, der 1894 nach einem Duell Festungshaft antreten musste, jedoch nach vier Wochen begnadigt wurde und wieder in den diplomatischen Dienst zurückkehren konnte.

Der Arrest als übliche Militärstrafe war weniger komfortabel als die Festungshaft. Die normalen Arrestzellen waren zwar beheizbar und hatten bestimmte Standards, jedoch waren sie für Soldaten nicht so komfortabel wie für Offiziere, mit unterschiedlichen Strafarten und Bedingungen je nach Schwere des Vergehens.

Festungskrieg

Im Festungskrieg wurden Angriffe äußerst planvoll durchgeführt. Infanteristen wurden nicht wahllos in die Festungen geschickt, da sie zu kostbar waren. Ingenieuroffiziere und andere Offiziere waren gut mit dem Wissen über Festungen vertraut. Beim Eindringen in eine Festung konnten sie sich gut orientieren und wussten, wie sie vorgehen mussten. Trotz regionaler Unterschiede waren europäische Festungen in ihrer Struktur relativ ähnlich. Dies ermöglichte es den Ingenieuroffizieren, klare Angriffsstrategien zu entwickeln und die Infanteristen und Artilleristen entsprechend zu instruieren, bevor die eigentlichen Angriffe begannen. Zunächst wurde oft intensiv mit Kanonen geschossen, bevor die Infanterie eingesetzt wurde. Der Festungskrieg war daher durch eine methodische Vorgehensweise geprägt.

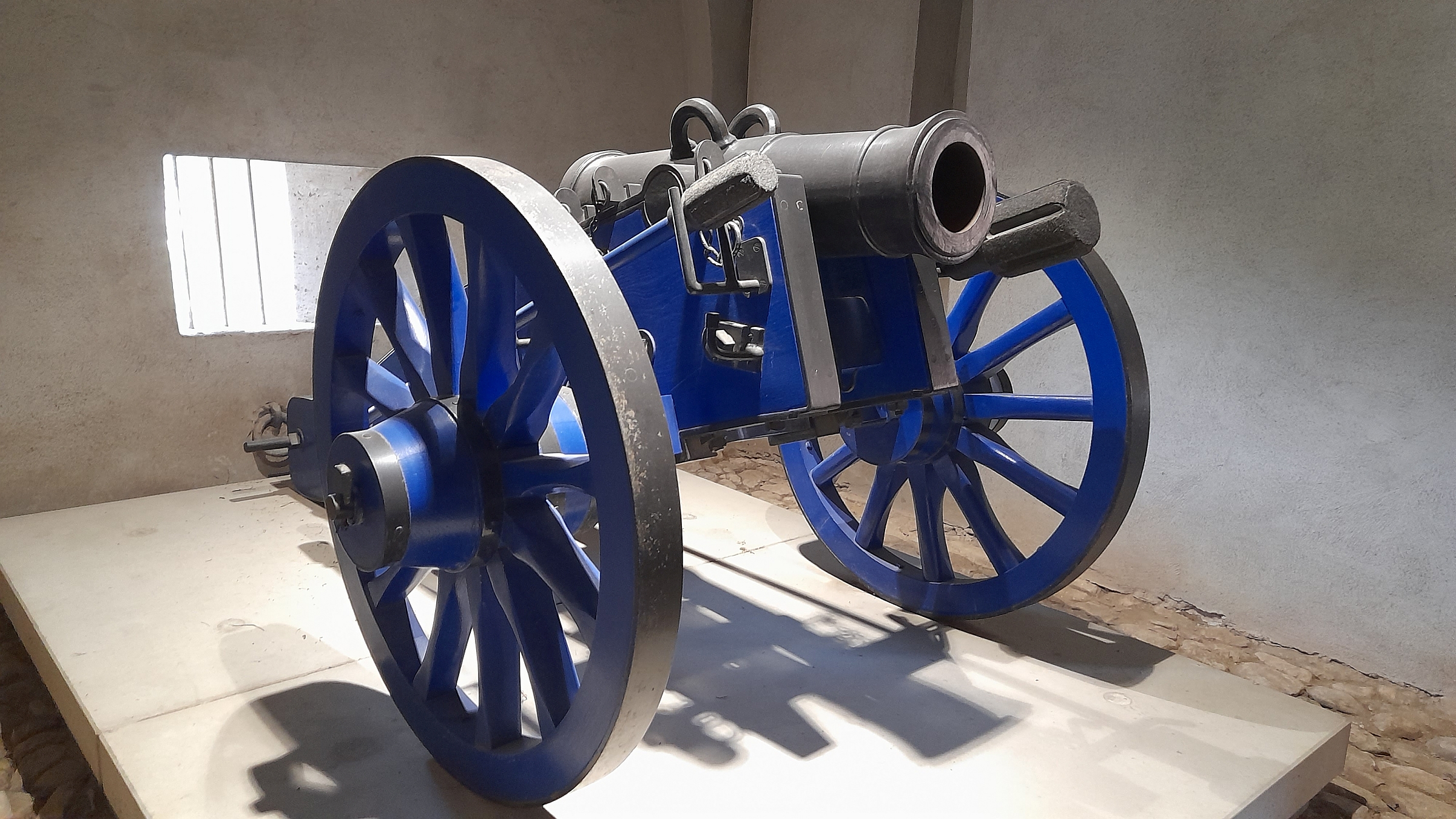

Geschütze der Preußen

Um das Jahr 1830 spielten in preußischen Festungen verschiedene Waffentypen eine entscheidende Rolle, darunter die Haubitze, die neben Mörsern wichtig war. Haubitzen konnten in flachen Bahnen schießen sowie Geschosse im hohen Bogen werfen. Sie verwendeten schwere Eisenkugeln sowie hohle Kugeln mit Schwarzpulver und einer Brandröhre. Letztere zündete das Pulver im Ziel und war besonders verheerend gegen Menschenansammlungen und leichte Befestigungen.

Die Lafetten der Geschütze waren im Königreich Preußen blau gestrichen und erlaubten die flexible Positionierung auf den Festungswällen. Die schwersten Geschütze waren die 24-Pfünder, die 12-kg-Kugeln verschossen. Diese wurden von vorne geladen, eine komplexe Prozedur. Die Kanonen hatten eine Reichweite von bis zu 3-4 Kilometern, wirkten aber am besten auf 1000-1500 Meter. Ihre robusten Gusseisenrohre wurden in Qualitätstests erprobt und konnten über tausendmal ohne Schäden feuern.

Die Kanonen verursachten bei Tests auf Mauern tiefe Trichter und erforderten viele hundert Schüsse für größere Breschen. Spezielle Lafetten wie die niedere Rahmen-Lafette erleichterten die Bedienung. Eisenringe unter den Schießscharten sicherten die Kanonen während des Feuers. Der Zusammenbau der Geschütze erfolgte mit Flaschenzügen, was den technischen und logistischen Aufwand der schweren Artillerie verdeutlichte.

Die Kanone „Greif“ ist ein historisches Symbol der Macht und Stärke, benannt nach dem Fabelwesen, das halb Löwe, halb Adler ist. 1524 gegossen für den Erzbischof von Trier zum Zerstören von Türmen und Mauern, war sie für den Angriff auf Festungen gedacht. Sie verschoss 70 kg schwere Kugeln auf kurze Distanzen, optimal bis etwa 1000 Meter, um mittelalterliche Mauern zu durchbrechen.

Mit einem 4,50 Meter langen Rohr und einem Gewicht von neun Tonnen war der Greif technisch beeindruckend. Er wurde mehrmals nach Paris und zurück transportiert, symbolisierte 1984 bei seiner Rückkehr nach Deutschland die deutsch-französische Freundschaft. Trotz seines prunkvollen Aussehens war der Greif eine funktionale Waffe, mit moderner Konstruktion und typischen Elementen wie Delfinen zum Anbringen von Tauen sowie mit Schildzapfen zum Auflegen auf eine Lafette.

Kasematten

Die Kasematten der Festung Ehrenbreitstein sind moderne Versionen des aus dem Italienischen stammenden Begriffs „Casa matta“, was „mit Erde bedecktes Haus“ bedeutet. Der Begriff wurde später als „casematte“ ins Französische übernommen und ist ein Beispiel für die Übernahme französischer Festungsbautechnik im deutschen Kontext. Die Gebäude sind mit einer bis zu vier Meter dicken Erdschicht bedeckt. Diese Erdschicht sollte Kanonenkugeln abfangen und deren Aufprallenergie reduzieren, um die darunter liegenden Gewölbe zu schützen.

Kulturgutschutzdepot

Die Festungsanlage war ursprünglich bombensicher und schusssicher konstruiert. Ende des 19. Jahrhunderts wurde dies aufgrund fortschrittlicher Waffentechnik jedoch zunehmend problematisch, und die Koblenzer Festungsanlagen wurden nur begrenzt verstärkt.

Im Zweiten Weltkrieg war die Festung Ehrenbreitstein nicht mehr bombensicher. Sie erlitt insgesamt 20 Bombentreffer, wovon vier die Gebäude direkt trafen. Ein Beispiel hierfür ist eine Fliegerbombe, die im November 1944 vier Kasematten der Langen Linie unbrauchbar machte.

Die Festung hatte damals wenig militärische Bedeutung, obwohl noch drei leichte Flugabwehrgeschütze dort standen. Sie diente hauptsächlich als Kulturgutschutzdepot, wo Museen und Archive aus dem Rheinland und sogar aus Ostfriesland ihre wertvollen Sammlungen aufbewahrten. Der Fokus lag auf Brandschutz, nicht auf Bombenschutz, obwohl nur wenige Bomben direkt die Gebäude trafen, was den Schaden an Archivalien und Museumsgütern relativ gering hielt.

Trümmerschutt lag in der Langen Linie noch bis kurz vor der Bundesgartenschau. Ursprünglich gab es Pläne, die Gewölbe wiederherzustellen, die jedoch nicht umgesetzt wurden.

Lange Linie

Die „Lange Linie“ auf der Festung Ehrenbreitstein ist ein zweigeschossiger langgezogener Kasemattenbau, der parallel zur Zufahrt beim Feldtor verläuft und sich neben dem Turm Ungenannt befindet. Die Lange Linie stellt neben dem Turm Ungenannt mit Geschützen eine weitere Verteidigungsmöglichkeit von der Seite, der Flanke, ins Vorfeld dar.

Soldatenleben

Die Festungsräume, einschließlich der Schießscharten, waren mit verglasten Fenstern ausgestattet. Dies war notwendig, um die Bewohner vor den Elementen zu schützen und eine gewisse Wohnqualität zu bieten. Für die Soldaten, die längere Zeit in der Festung dienten, war dies essentiell. Obwohl die Räume nicht so warm geheizt wurden wie heute üblich, boten sie mit etwa 18 bis 19 Grad Celsius dennoch eine akzeptable Lebensbedingung. Fast jeder Raum war mit einem Kanonenofen ausgestattet, und überall waren Kochnischen in den Festungswerken eingebaut.

Verpflegung

Die Verpflegung der Soldaten war gut organisiert. Ursprünglich sollten sie in ihren Stuben kochen, was jedoch ineffizient war. Stattdessen wurden zentrale Küchen eingerichtet, die mehrere Kompanien versorgten. Diese Küchen wurden von Unteroffizieren oder Köchinnen geleitet und konnten meist bis zu 300 Mann bedienen. Kartoffeln wurden häufig verwendet und vor dem Dienst von zwölf Mann geschält. Mittags gab es kräftige Suppen und Eintöpfe, die Verpflegung war reichhaltig mit viel Fett, Kohlenhydraten und Brot. Jeder Soldat erhielt alle fünf Tage drei Kilogramm Brot und täglich 100 Gramm Fleisch, was über dem Durchschnitt der Normalbürger lag.

Frauen spielten durchaus eine Rolle auf der Festung. Jede Kompanie konnte eine Frau als Köchin oder Wäscherin einstellen. Viele Frauen arbeiteten auch als Marketenderin und betrieben Kantinen, in denen Soldaten alles Notwendige kaufen konnten, wie Schuhcreme, Schnürsenkel und zusätzliche Verpflegung. Diese Frauen waren die Ehefrauen von Unteroffizieren und lebten gemeinsam mit ihren Männern in eigenen Wohnungen innerhalb der Festung.

Wein, Bier und Schnaps

In den preußischen Kernlanden spielte Weinbau keine große Rolle, mit Ausnahme von Gebieten wie Schlesien. Daher war Wein in der Versorgung der preußischen Truppen nicht prominent vertreten. Anfänglich wurden französische Weine für die Stärkung von Kranken im Lazarett und die Versorgung von Offizieren eingelagert, was jedoch zu Verwaltungsprotesten führte. Daraufhin erlaubte eine neue Anordnung aus Berlin auch die Lagerung von Moselwein, was zumindest eine gewisse Vielfalt brachte.

Im preußischen Militär wurden im Kriegsfall auch Zutaten zum Bierbrauen eingelagert, was in Koblenz aufgrund der zahlreichen Brauereien problemlos umsetzbar war. Der Konsum von Schnaps spielte jedoch nur in besonderen Situationen eine Rolle. Nach intensivem Training konnten Soldaten bis zu zwei Zentiliter Schnaps pro Tag erhalten, nach einem heftigen Gefecht waren es vier Zentiliter pro Mann. Der Zweck dieser Allokation war nicht, Soldaten betrunken zu machen, sondern vielmehr, ihre Gesundheit zu stärken und die Moral zu heben. Branntwein war ein alltägliches Getränk in vielen Teilen der Bevölkerung und wurde auch an Wachsoldaten ausgegeben, bis in Berlin beschlossen wurde, dass Kaffee möglicherweise besser geeignet sei. Außerhalb von Kriegssituationen spielte der Konsum von Schnaps keine wesentliche Rolle im preußischen Dienstalltag.

Weblinks

Kulturzentrum Festung Ehrenbreitstein

Sehenswürdigkeiten – Festung Ehrenbreitstein

Festung Ehrenbreitstein oberhalb von Koblenz

Detailgenauer Plan der Kurfürstlichen Festung Ehrenbreitstein

Text und Fotos © Andreas Weber 2024 – Nach einer Transkription des Vortrags von Manfred Böckling

Lektorat: Manfred Böckling